■序。

「世界合唱祭の裏番組でアカペラとかやんない?」

てな感じだったかどうかはもう忘れた。とにかくそんな内容のことを聞かれたのが、確か2004年の暮れあたり。

酒の席でのヨタ話というのは、とりあえず言うほうも聞くほうも、その場だけのノリで受け答えをしているわけで、まぁあまり本気にしないほうがいい。この話にも、おおそりゃ面白そうだ、そういうノリならいつでも参戦しますぜ、くらいの返事をしたはずだ。

★

翌年頭から、名古屋のア・カペラ・グループ「花村」さんとのジョイント企画でアタマが忙しく、すっかりこんな話は忘れていたのだ。しかし、ちょうど狙ったように、このジョイント企画が終わった直後くらいに、彼から連絡が入ったのだ。

「あのさあ、前に話したアカペラの件なんだけどお…」

この、あくまでも力が入らない感じの話し方の裏で、いろんなことが大回転している。そーゆー人なのだ、ということは、実はこの時点ではあまり認識してなかったりする。

ちなみにこのかたは、通称「あやさん」、実名は山口敦さん。自分との関係/認識は「いらか会合唱団=晋友会」のメンバー。20年くらい前から、時々お邪魔して歌いにいったりしているうちに呑み仲間となったかたで、東京都合唱連盟でのイベントなどでも良くお見かけする。

自分がいる合唱団の演奏会でもステマネお願いしたりもしているが、実は数年前に生死の境をさまよう大病をして、歌どころか半身不随の危険もあったとか、実は今でも1級障害者の手帳を持っていたりするというかたのはずなのだが、何故か元気に歌ったり呑んだりしている、なんとも見た目とは裏腹に、迫力のあるかたなのだった。で、こちらもそれならばと、特に気も使わず(おいおい)普通に呑み仲間をやっているわけだが。

で、さっそくウチアワセという名の呑み会を行なった。そこで分かったことといえば…

・どうやらホントにこの「裏番組」イベントは行われるらしい。

・基本的には、合唱業界の「他のことはどーでもえーけん」という態度に多少ハラを立ててのナグリコミ企画らしい。

・しかし、どうもものすごい徒手空拳でこのイベントは準備されていくらしい。

・ゆえに、直前まで何がどうなるか未定な感じのイベントになるらしい。

・「合唱祭」という他に、「京都」という地域との交流がキーワードらしい。

という程度のこと。この段階で、ウチアワセに同席した我がバンドリーダー兼女房は、大変不安な気分になっていたらしいが、こちらは、ともかくその場に行ってリンキオーヘンになんか歌ってくればいいわけだな、という、身も蓋もない理解を着々と進めていたわけだ。

もちろん「合唱祭の裏番組」ということについては、視点はいくらか違えど、思惑はあった。このへんを書き出すとあっと言う間に数百字が通りすぎてしまうので割愛するが、ともかく同じ会期・同じ場所に、合唱周辺の別パフォーマンスが存在する、ということは、刺激というか、意義があることだと思ったのだ。感覚的には、横浜中華街でパスタの屋台を引くようなもんだろう。(どんな例えだ)

一方、自分の側としても、いわゆる「ア・カペラ・ファン」以外の人たちに、時間をかけてでも「歌とハーモニーの接点のひとつ」として、自分のやっている種類の「ア・カペラ」を認知してもらう方向づけをしていかなければ、という意識が高まっていたこともあり、その意味でもこのイベントには、何かの期待ができるのではないか、という目論見。

そう、この段階では、自分(たち)の内部に何らかの意味が見つかる、とは思っていなかったのだが。

★

まずは、このイベントにかなり向いたグループと思われる、我が「ペンギンフィッシュ」の面々を共犯者として確保しなければならない。これがまず一大ハードルだろう。

何せ、ノリだけで何かできるような年齢層のグループではすでにない。アマチュアであるがゆえに、行動にはモチベーションと事前準備がかなり重要だ。が、この段階で「これこれの良いことがある」なんて状態ではもちろんない。何が起こるか判らないどころか、日程すらも未確定だったりする。おまけにカネは確実にかかるし、合唱とア・カペラが混ざる意義だとかそんなことは、ここでの切り札にはならない。

結局、直近の練習後にメンバーの前で一席ぶち、何とかしてこのイベントには参加したい、という意向を伝え、前向きな反応をもらうことができた。ほっと一息。…結局は「自分に付き合ってくれ」に近い、反則ギリギリのカードを切ったのだろうと思う。微妙にアツくなっていたので良く覚えていないが(笑)。

あと1~2グループを誘ってみてくれ、という話ももらっていたので、すぐに思いついたのは、ここしばらく仲間づきあいをしている「花村」と「Tanto Guts」の2グループ。どちらも、合唱の現場を知っており、そこに絡む意義も理解してくれる(だろう)上に、フットワークが軽い、この話にはうってつけのグループだ。

しかし、さすがに話をするとなれば、日程くらいは決まらないと話せないだろうな… と思っていたら、先にあやさんが動いてくれて、Tanto Guts の承諾をもらってくれていたらしい。そう、Tanto Guts のリーダーも、もともとは「いらか=晋友会」繋がりの知り合いなのだ。彼の、現場ネットワークを軽やかに利用する力の一端を、早くも見せつけられた感じ。

このへんまでが2月末あたり。ここで、2ヶ月ほど音沙汰がなくなる。「京都、ホントにあるのかねぇ」などと、こちらが能天気なことを言っている間に、彼はいろいろなことを粘り強く進めていたようで、4月に再度お呼び出し。いつの間にやら「京都Voice Cafe」なる立派な名前もついていた。さまざまな「町家」の写真などを見せられる。しかし、この段階ではそれがどの程度大変なことなのかは、まるで分かっていない。結局それは、京都に行ってみてやっと実感させられることになるのだが。

6月、さらにお呼び出しがかかり、2グループ関係者での、第1回打ち合わせ。実はあやさんの頭の中では、ペンギンとパナシェ(自分が参加している別のコーラスグループ)がごっちゃになっていたりもして、ずっこけたり。

せっかく行くならもっと歌えるといいだの、さまざまなワガママやら言いたい放題やらをぶん投げる。が、こちらにもけっこう大変そうな課題が投げられた。京都の即興ヴォイス・パフォーマーと、こちらのア・カペラとの間に「ノリシロ」を設けたいので、何か考えておいてくれとのこと。しかし、今日も酒の席なので、例によって無責任に「なんとかなるなる」的な返事で済ませるのだった。ホントか、おい。

7月になって、さすがに少しずつ動きだす予感。といいつつも、未だに具体的なところは良く判らない感じのままなので、対応したモードでいろんなことを考えておく。

たいていこういう時は、自分らでやることをしっかりイメージして準備しておく、という風には行かない。行った先の事情や都合で、ステージが飛んだり増えたりは当たり前だろう。ならば、自分らができそうな範囲だけ想定して、あとは流れに任せようというわけだ。そうすれば、現場でプラスになるよう動けばいいではないか。

そんなこんなで、当日がやってくる。

■初日朝~マラソンライヴ開始。

本日のスケジュール。京都に11時着。ということは、逆算すると、8時半には新幹線に乗っているわけで、前日夜の段階でなんの準備もしていない(それでも合唱団の呑み会には電車が無くなるまで参加する)我々は、結局6時半には起きることになるのだ。ということで、世界を呪いながら無理矢理起床。懸念されていた二日酔いはほとんど問題なし。本日の第一関門を無事突破(っておい)。

第二関門は、にっくき東西線。ともかくこの線はトラブルが多く、またこういう時に限って何か起きがちなのだ。一度帰省の時に止まりやがって、新幹線の予約席を飛ばすはめになって以来、警戒しているわけだが、今日はこいつも大丈夫らしい。

そして大手町着。いつもの NEWDAYS に朝飯を確保しにいくと、店の前では実に愛らしいペンギンの空気ビニール人形が両手を挙げて歓迎している。SuiCaのキャラクターのあれだ。う~ん、あれ、欲しい。…と思いながら店に入ると、そこには何故か SuiCa ペンギン・コーナーが。

さまざまなグッヅの中で、特に俺の目を引いたのが、\1,000のペンギンぬいぐるみ。

う~ん…まぁ、疲れる旅の和みキャラとしていいかも… というわけでさっくりレジへ。彼はその後「しゅるる君」と名前までついて、旅のあいだの人気者になりました。ちなみに、後で調べてみたら、7月28日からの発売だったとか。東京に戻って同じ店に立ち寄ってみたら、ぬいぐるみは売り切れでありました。…それにしても、空気ビニール人形、欲しいなぁ…

行きの車中。ヨコ一列の座席だったので、これといって会話などなく、めいめいに練習録音を聞いたり楽譜を見たりと、バラバラ行動。そう、今回の「道行ライヴ」では、試みとして、観客にレパートリー一覧を渡しての「リクエスト・ライヴ」をやってみることにしていたのだ。ということは、一応歌えるはずの曲、どれが来るかは判らない… 日頃に比べて、妙に緊張感が高まる車中なのだった。

★

京都着。着くなり誠さんが「俺、トイレ」。一同「マーキングしてるー(笑)」。…犬ですか? あのヒト。

外に出ると、いきなり第3の関門が目に飛び込んでくる。今日、京都は雷雨の可能性があるのだそうな…

今のところ、暑すぎもせず暗くもないちょうど良い陽気なのだが。ものすご~く嫌がるまほ。彼女、雷は大の苦手なんだそうな。ちょうど本番中とかに当たったらえらいことだが。もっとも、こればかりは文字通り、運を天に任せる他はないぞと。

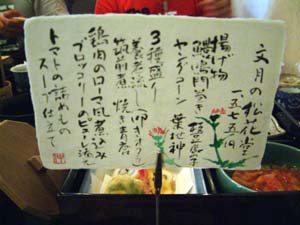

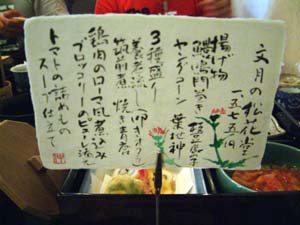

まず宿へ行き荷物を置く。1時間ほど遅れて到着した Tanto Guts の面々と合流して、ディレクターのあやさんの待つ、町家レストラン「たま妓」へ。店員さんは皆さん着物。いきなり京都風情満点という感じのお店で、ゆっくり休みがてらのお昼をいただく。いい感じの松花堂弁当に、一同にっこり。

う~ん…まぁ、疲れる旅の和みキャラとしていいかも… というわけでさっくりレジへ。彼はその後「しゅるる君」と名前までついて、旅のあいだの人気者になりました。ちなみに、後で調べてみたら、7月28日からの発売だったとか。東京に戻って同じ店に立ち寄ってみたら、ぬいぐるみは売り切れでありました。…それにしても、空気ビニール人形、欲しいなぁ…

行きの車中。ヨコ一列の座席だったので、これといって会話などなく、めいめいに練習録音を聞いたり楽譜を見たりと、バラバラ行動。そう、今回の「道行ライヴ」では、試みとして、観客にレパートリー一覧を渡しての「リクエスト・ライヴ」をやってみることにしていたのだ。ということは、一応歌えるはずの曲、どれが来るかは判らない… 日頃に比べて、妙に緊張感が高まる車中なのだった。

★

京都着。着くなり誠さんが「俺、トイレ」。一同「マーキングしてるー(笑)」。…犬ですか? あのヒト。

外に出ると、いきなり第3の関門が目に飛び込んでくる。今日、京都は雷雨の可能性があるのだそうな…

今のところ、暑すぎもせず暗くもないちょうど良い陽気なのだが。ものすご~く嫌がるまほ。彼女、雷は大の苦手なんだそうな。ちょうど本番中とかに当たったらえらいことだが。もっとも、こればかりは文字通り、運を天に任せる他はないぞと。

まず宿へ行き荷物を置く。1時間ほど遅れて到着した Tanto Guts の面々と合流して、ディレクターのあやさんの待つ、町家レストラン「たま妓」へ。店員さんは皆さん着物。いきなり京都風情満点という感じのお店で、ゆっくり休みがてらのお昼をいただく。いい感じの松花堂弁当に、一同にっこり。

食事が終わり、退出しようとしたところで、さっそくハプニングが。店の側からリクエストで、今一曲歌って欲しい、というのだ。まるで心の準備がない状態で、さすがに内心慌てるが、一応予定どおり「リクエスト曲一覧」をお客様に渡す。どきどき。

…やばい。よりによって一番やばい曲が来た…

と思ってもいまさらどうにもならない。年に1~2回、夏にしか歌わず、練習もほとんどしない、アレだ。「夏の終わりのハーモニー」。まだ終わるどころか、始まったばっかりじゃん~。

でも、仕方ない。Tanto Gutsが歌っている間、楽譜を… ってわけにもいかないよなぁ…

食事が終わり、退出しようとしたところで、さっそくハプニングが。店の側からリクエストで、今一曲歌って欲しい、というのだ。まるで心の準備がない状態で、さすがに内心慌てるが、一応予定どおり「リクエスト曲一覧」をお客様に渡す。どきどき。

…やばい。よりによって一番やばい曲が来た…

と思ってもいまさらどうにもならない。年に1~2回、夏にしか歌わず、練習もほとんどしない、アレだ。「夏の終わりのハーモニー」。まだ終わるどころか、始まったばっかりじゃん~。

でも、仕方ない。Tanto Gutsが歌っている間、楽譜を… ってわけにもいかないよなぁ…

さすがにリード二人して(当然、ツインリードだ)ボロボロに歌詞間違えまくり。またこれが、最初に間違った歌詞で歌ってしまった後遺症で、いまだに何番がどの歌詞だかイイカゲンだ(楽譜はちゃんと作ってくれぇ~)。お客さんにこれから結婚する人がいて、いい思い出になりました、とか言われて、ますます落ち込む。台無し、というのはこういうのを言うのだ。

思わず次の場所への移動する道々、恥も外聞もなく「夏鱧」の楽譜を見っきり、ぶつぶつぶつぶつ暗譜暗譜暗譜暗譜。

★

「たま妓」から少し歩いたところに、予定としては最初のお店「コロナ堂」はあった。「聲」の文字をあしらった、京都Voice Cafe のノボリがでかでかと張ってある。いい感じだ。

さすがにリード二人して(当然、ツインリードだ)ボロボロに歌詞間違えまくり。またこれが、最初に間違った歌詞で歌ってしまった後遺症で、いまだに何番がどの歌詞だかイイカゲンだ(楽譜はちゃんと作ってくれぇ~)。お客さんにこれから結婚する人がいて、いい思い出になりました、とか言われて、ますます落ち込む。台無し、というのはこういうのを言うのだ。

思わず次の場所への移動する道々、恥も外聞もなく「夏鱧」の楽譜を見っきり、ぶつぶつぶつぶつ暗譜暗譜暗譜暗譜。

★

「たま妓」から少し歩いたところに、予定としては最初のお店「コロナ堂」はあった。「聲」の文字をあしらった、京都Voice Cafe のノボリがでかでかと張ってある。いい感じだ。

町家ギャラリー、というだけあって、建物まるごとが展示空間として使われていて、入口近辺ではシャツやガラス器が売られていたり、奥や2階には展示物がある。ここでPA担当の水野さんに初めてお会いする。いろいろ準備いただいていたが、店の広さや雰囲気からして、これはPAを使う感じではなさそうですね、という話に。結局、このPAを使ったのは、2ヶ所だけだった。申し訳ないです…

さっきの「たま妓」で Tanto Guts が先攻したので、今度はペンギンが先攻。以後、この方法がずっと採用されていく。入口近くで2曲。1曲をお客様に選んでいただき、1曲はそれに合わせてこちらで、という作戦を考えていたのだが、ここでは2曲をいただいてしまったので、ではそのままで、ということになる。

「星のかけらを探しに行こう again」「満月の夕」

ここでの聞き手が、一番若い人が多かった印象があった。雰囲気的にも、屋根はあるものの生声ストリート、という感じで、独特の高揚感がある。そういえば意外なことに、Tanto Guts はいわゆるストリートは初体験なのだとか。へ~驚いた。

来る前は何やらぶつぶつ言っていた某偏屈メンバーも、あっという間にこのムードに巻き込まれているらしい。「リクエスト・ライヴ」の試みも、とりあえずメンバーには好評のようだ。良い現場独特の雰囲気を残しつつ、次の場所へと移動。

★

店の外に出ると、いよいよ暑い。だというのにノコノコ歩いて、三条の駅前商店街へ。この徒歩移動が、今回の道行の中で一番長かったかな。途中の道での雰囲気もなかなか楽しめて、ちょっとした散策気分。

2ヶ所めの「ほっこり茶房」は、商店街の中にある茶屋。これもいい感じの店。

ここでは、商店街が広いこともあり、PAをちゃんと設置してみようということになった。しかし、これにかなり手間取ってしまい、時間押しまくり。考えてみれば、せっかく時間があったのだから、この間にどっちかのグループが歌でも歌ってれば良かったんだよな。

町家ギャラリー、というだけあって、建物まるごとが展示空間として使われていて、入口近辺ではシャツやガラス器が売られていたり、奥や2階には展示物がある。ここでPA担当の水野さんに初めてお会いする。いろいろ準備いただいていたが、店の広さや雰囲気からして、これはPAを使う感じではなさそうですね、という話に。結局、このPAを使ったのは、2ヶ所だけだった。申し訳ないです…

さっきの「たま妓」で Tanto Guts が先攻したので、今度はペンギンが先攻。以後、この方法がずっと採用されていく。入口近くで2曲。1曲をお客様に選んでいただき、1曲はそれに合わせてこちらで、という作戦を考えていたのだが、ここでは2曲をいただいてしまったので、ではそのままで、ということになる。

「星のかけらを探しに行こう again」「満月の夕」

ここでの聞き手が、一番若い人が多かった印象があった。雰囲気的にも、屋根はあるものの生声ストリート、という感じで、独特の高揚感がある。そういえば意外なことに、Tanto Guts はいわゆるストリートは初体験なのだとか。へ~驚いた。

来る前は何やらぶつぶつ言っていた某偏屈メンバーも、あっという間にこのムードに巻き込まれているらしい。「リクエスト・ライヴ」の試みも、とりあえずメンバーには好評のようだ。良い現場独特の雰囲気を残しつつ、次の場所へと移動。

★

店の外に出ると、いよいよ暑い。だというのにノコノコ歩いて、三条の駅前商店街へ。この徒歩移動が、今回の道行の中で一番長かったかな。途中の道での雰囲気もなかなか楽しめて、ちょっとした散策気分。

2ヶ所めの「ほっこり茶房」は、商店街の中にある茶屋。これもいい感じの店。

ここでは、商店街が広いこともあり、PAをちゃんと設置してみようということになった。しかし、これにかなり手間取ってしまい、時間押しまくり。考えてみれば、せっかく時間があったのだから、この間にどっちかのグループが歌でも歌ってれば良かったんだよな。

30分近い設置がようやく終わり、Tanto Guts が先攻で歌い始める。すぐに、ストリート特有の人だかりが始まる。いいムードだ。

ペンギンに変わるところで、主催者からのお達し。店内の人にも顔を見せて歌ってほしい、とのこと。それはそうだなと、マイクは持ったまま(店頭のスピーカーはそのまま)店の中に入って一曲。「小さな恋のうた」。でも、さすがにちょっと変な感じかも…(^_^;)。2曲めの「岬めぐり」では、思わず歌っている途中で店の外に出てしまったりした。それはそれで変だったが(^_^;)。

これも、後から冷静に考えれば、店の中向けには生声で別な曲を歌わせていただいたほうが、いろんな意味で良かったんだろうなと思う。しかし、その場では反省している暇もなく、どんどん次の場所へと移動なのだ。まだ先は、長いぞ。

30分近い設置がようやく終わり、Tanto Guts が先攻で歌い始める。すぐに、ストリート特有の人だかりが始まる。いいムードだ。

ペンギンに変わるところで、主催者からのお達し。店内の人にも顔を見せて歌ってほしい、とのこと。それはそうだなと、マイクは持ったまま(店頭のスピーカーはそのまま)店の中に入って一曲。「小さな恋のうた」。でも、さすがにちょっと変な感じかも…(^_^;)。2曲めの「岬めぐり」では、思わず歌っている途中で店の外に出てしまったりした。それはそれで変だったが(^_^;)。

これも、後から冷静に考えれば、店の中向けには生声で別な曲を歌わせていただいたほうが、いろんな意味で良かったんだろうなと思う。しかし、その場では反省している暇もなく、どんどん次の場所へと移動なのだ。まだ先は、長いぞ。

■マラソン後半~初日晩。

今度の移動はちょっと距離がある、ということで、荷物運搬車の他に、タクシー2台に分乗することになる。ペンギン内声部隊3人で乗り込み、さっき聞いたばかりの行き先を口頭で伝える。運転手さんは気さくな人で、いろいろ雑談しながら走る。

さすがに結構距離あるんだなぁ、などと思っていたら、別タク組のまほから電話。「…今どこ? なんか、後から走って行ったら、どんどん先に行っちゃったみたいだけど…」。

えーと。 …なんか、ずいぶん遠くまで走ってくれちゃったみたいで。

とりあえず現地の水野さんに替わってもらい、こう言えば大丈夫、というのをおうむ返しに伝える。イカる水野さん「ちょっとそれはひどい。文句言いますからタクシー店の前に止めてもらってください」。思わず気まずく押し黙る一同。さすがにメーターは降ろしてるようだけどねぇ。もしかして、東京もんだとバレて苛められてますか?(苦笑)。

ようやく到着。止まるが早いか運ちゃん「1,300円だけいただきますわ」とか言ってやがる。ここで「金なんざぁ払えるかぃべらぼうめ」とでも云えば、東西入り乱れての修羅場が展開したかも知れないが、言われるままにさっさと支払っているリーダー。もう面倒なのはかなわんわ、という態度丸出しなので、まぁいいか、という感じに。あっという間に立ち去るタクシー。店について先着組に聞いたら、\780で着いたと言われた。…やはり、見るからにイナカモノという見かけが3人固まったのがいかんのだろう。

★

そんなわけで、かなり出端をくじかれつつ、3ヶ所目のスポット「ボンボン・カフェ」に到着。Tanto Guts の面々はすっかりくつろいでお茶などしている。しかし、ここの場所での「先攻」は我々ペンギンなのだった。

またも店員さんにお願いしたリクエストは「星のかけらを探しに行こう」2度目。今回も生声での歌。店のムードが洋風だったので、それではと、組み合わせには「Let it be」を採択。良く響くいい会場だったけれど、椅子があってくつろげるスペースには、ちょっとウタなどお邪魔だったかしらん。

徒歩30歩?ほど移動し、河原に面したコテージ? 風のスペースへ。「ボンボン・カフェ」は河原に面した店なので、今度は店の外に向かって、河原の皆さんにお聞きいただこうということらしい。うーん、ストリートらしい強引&迷惑な企画になってきたぞ(笑)。

さすがにこちらはPA無しというわけにはいかないので、河原に向けてスピーカーをセット、2台のキーボード・アンプはほとんどフル・パワーでの稼働。Tanto Guts の声量だと、ちょっと音が割れるかな? まぁ、気にしない、気にしない。 またも店員さんにお願いしたリクエストは「星のかけらを探しに行こう」2度目。今回も生声での歌。店のムードが洋風だったので、それではと、組み合わせには「Let it be」を採択。良く響くいい会場だったけれど、椅子があってくつろげるスペースには、ちょっとウタなどお邪魔だったかしらん。

徒歩30歩?ほど移動し、河原に面したコテージ? 風のスペースへ。「ボンボン・カフェ」は河原に面した店なので、今度は店の外に向かって、河原の皆さんにお聞きいただこうということらしい。うーん、ストリートらしい強引&迷惑な企画になってきたぞ(笑)。

さすがにこちらはPA無しというわけにはいかないので、河原に向けてスピーカーをセット、2台のキーボード・アンプはほとんどフル・パワーでの稼働。Tanto Guts の声量だと、ちょっと音が割れるかな? まぁ、気にしない、気にしない。

|

|

ちょうど近くにいた二人組のお客様にリクエストをいただいて、曲決め。おっと、また「星のかけら」ですな。我々のメンバーはあまり良く知らなかったこの曲、我々のレパートリーの中では有名曲の一つらしいということをようやく実感。組み合わせは、お客様が最後まで迷っていた「青春の影」に。

歌い終わるやいなや、さて次だ、とばかりに移動。さすがにだいぶ時間に余裕が無くなってきた。またもタクシー移動。今度はちょっとメンバーを変えたほうが良いかな… という感じで、とりあえずペンギン男性陣プラス、Tanto の恵子さんで移動。

それでもスムーズに着いたとは言い難く、狭い道を行ったり来たりという状態。さすがに申し訳なくなったあたりで、我がリーダーの一群が明らかに迷子然として道ばたに佇んでいるのを発見。やはり、どうも迷う原因はこのヒトにあるような気がする。

「あ、ここでいいです」と下車して合流。どうも地図の見方が良くわからんですなぁ。傷口を広げる前に、水野さんに電話。店の電話番号を教わって、近くまで行ったら、お店の女性のお迎えが。

★

本日5ヶ所め、ということになる「focal point」は、「machiya de ほっ」という名前のギャラリーの向かいにある、隠れ家風のスポット。実際、招き入れてもらわなかったら、とうてい中に入れないような、まるで隠し扉のような入口を持つ町家だ。

入口を潜ると、長いトンネル(ちと大げさ)を抜けて、会場へ。なんだか、そのままそこで一晩呑みたくなるようないい雰囲気。一階には何人ものお客様でいっぱい、階段を上がったところに小さな踊り場のようなスペースがある。

お客様を見下ろす形ではあるが、このスペースで歌ってみることになった。ここでは「竹田の子守唄」と「魔法の黄色い靴」。木造の広い空間独特の音がして、非常に気持ちいい。何やら、ものすごい勢いでビデオに肉薄され、誠さんがちとビビり気味なのが可笑しい。

歌い終わって Tanto Guts と交代。今度は下から聞く側に。上から音が降ってくる感じというのは楽しいもんだ。 入口を潜ると、長いトンネル(ちと大げさ)を抜けて、会場へ。なんだか、そのままそこで一晩呑みたくなるようないい雰囲気。一階には何人ものお客様でいっぱい、階段を上がったところに小さな踊り場のようなスペースがある。

お客様を見下ろす形ではあるが、このスペースで歌ってみることになった。ここでは「竹田の子守唄」と「魔法の黄色い靴」。木造の広い空間独特の音がして、非常に気持ちいい。何やら、ものすごい勢いでビデオに肉薄され、誠さんがちとビビり気味なのが可笑しい。

歌い終わって Tanto Guts と交代。今度は下から聞く側に。上から音が降ってくる感じというのは楽しいもんだ。

お店からビールなど出していただき、やれやれ一休みと思ったら、お客様が誠さんのソロを一発ご所望とのこと。すぐに調子に乗る我々であって、それではと、我々がバックコーラスに徹する「青春の影」を、今度は一階のテーブル周りで披露させていただいた。

以後、すっかり緩んだ雰囲気となり、まほちゃんの高音を聞きたい、とか、リーダーの歌を一発、とかいったリクエスト大会にお応え(なのかなぁ?)しつつ、わざわざ駆けつけてくれた旧知の友人や、タイム・ファイブのメンバーと知り合いという男性と話し込んだりと、すでに気分はウチアゲという雰囲気となった。最後に「夢で逢えたら」をフルコーラスで歌って、この場所もお開き。

後から聞いたところによれば、旨いワインが出ていたとか。俺は良く知らないぞ。

移動前に、店の前にある「machiya de ほっ」という名前のギャラリーを、ちょっとの間見せていただいた。女優で画家だという多彩で多才なオーナー、南久美子さんのキャラクターを素敵に反映した楽しいスペース。

★

そして最後に、振り出しに戻る、というか、最初にお昼をいただいた店「たま妓」へ。すでに何となくウチアゲモードに入っているせいか、店の前で突如記念写真。夜景モードにしたらブレブレ。

お店からビールなど出していただき、やれやれ一休みと思ったら、お客様が誠さんのソロを一発ご所望とのこと。すぐに調子に乗る我々であって、それではと、我々がバックコーラスに徹する「青春の影」を、今度は一階のテーブル周りで披露させていただいた。

以後、すっかり緩んだ雰囲気となり、まほちゃんの高音を聞きたい、とか、リーダーの歌を一発、とかいったリクエスト大会にお応え(なのかなぁ?)しつつ、わざわざ駆けつけてくれた旧知の友人や、タイム・ファイブのメンバーと知り合いという男性と話し込んだりと、すでに気分はウチアゲという雰囲気となった。最後に「夢で逢えたら」をフルコーラスで歌って、この場所もお開き。

後から聞いたところによれば、旨いワインが出ていたとか。俺は良く知らないぞ。

移動前に、店の前にある「machiya de ほっ」という名前のギャラリーを、ちょっとの間見せていただいた。女優で画家だという多彩で多才なオーナー、南久美子さんのキャラクターを素敵に反映した楽しいスペース。

★

そして最後に、振り出しに戻る、というか、最初にお昼をいただいた店「たま妓」へ。すでに何となくウチアゲモードに入っているせいか、店の前で突如記念写真。夜景モードにしたらブレブレ。

店に入ったら、ありゃ、ひぐらし(自分の入っている合唱団)のNさんが居る。なんで? と聞いたら「世界合唱祭」のスタッフとして来ているのだとのこと。そういや、もともとはそういう趣旨のイベントでもあったのだった。

今度は、すでに座敷にいる年配集団が観客。Tanto Guts 先攻。こういう集団にJazzコーラスはことのほかウケていた。

…というところで我々の出番なわけだが、前が前だけに、スタンダード曲のリクエストがどっと来て参った。すんません、うち、そういうのやってないんで…(^_^;)。それでもめげずにリクエスト・シートを回すリーダー。えらい。 店に入ったら、ありゃ、ひぐらし(自分の入っている合唱団)のNさんが居る。なんで? と聞いたら「世界合唱祭」のスタッフとして来ているのだとのこと。そういや、もともとはそういう趣旨のイベントでもあったのだった。

今度は、すでに座敷にいる年配集団が観客。Tanto Guts 先攻。こういう集団にJazzコーラスはことのほかウケていた。

…というところで我々の出番なわけだが、前が前だけに、スタンダード曲のリクエストがどっと来て参った。すんません、うち、そういうのやってないんで…(^_^;)。それでもめげずにリクエスト・シートを回すリーダー。えらい。

「民謡とかないの?」というのをヒントに、まずは「竹田の子守唄」を歌わせていただく。「…その曲、歌うんだ?」という一言に、なかなか厳しい観客だな、と思わされつつ。

そう、この曲は本来なら、この地、京都の暗部を歌い継ぐ、というような意味合いで聞かれてもおかしくない内容なのだ。「在所」というのはいわゆる「部落」なのだそうだから。年配のお客様なら、反応する人がいるだろうとは思っていた。

けれど、自分たちは一応それを知った上で、「素敵なアレンジが施された、過去の音楽遺産」として採り上げる姿勢をとっている。「遠い昔の物語」という旋律が、主旋律を消していく瞬間には、音楽ならではのドラマや意志があると思うのだ。

と、格好いいことを書いているものの、実際は、前の店で呑みすぎたか緩みすぎたか、音程かなりイマイチ。客の視線に冷や冷やしながら歌い終える。続いて「朧月夜」。こちらは、まぁまぁか。

ほっとしたところで、お店の側から「さっき歌った歌をもう一度…」とリクエストをいただき、初日の最後はまさに振り出しに戻って、「夏の終わりのハーモニー」のリベンジと相成った。今度は歌詞もばっちりで、個人的にもさらにほっと一息なのだった。

★

さて、これでホントに初日は終わった。お店から美味しいピザが振る舞われたのをいいことに、さっそくビールをお願いし、しばしウチアゲ気分。

先ほどの「focal point」にもおいでになっていたYさんというかたが、こちらにも見えており「今晩も泊まるなら、宿なんかキャンセルしてうちに泊まりなさい」と盛り上がっている。我が夫妻は明日も休みにしたので、今晩も宿泊なのだ。

あ、いいじゃん面白そうじゃん、などと思ったのは俺だけのようで、ニョーボを見ると目が白黒している。あ、これは余分に盛り上がったりはせんでおこう、と気配を察して大人しくしていたら、案の定いつの間にやらお断りを入れていた。ちょっと残念(能天気)。

なんでもこのかた、かのユニクロ関係者であるらしく、こちらにもロシア・レストランなど経営しているというやり手なかたらしい。押しの強さはそういうわけか。こういう人ほど、話し込むとそれなりに面白い展開があるもんなんだけどなぁ… などと思うのは、多少なりともマスコミの風を吸っているせいなのか。

当然、宿で打ち上げのやり直し。宿には浴衣があったこともあって、話の内容から何から、まるで修学旅行ではあった。あっちこっちに風呂上がりの生足だの毛ズネだのが転がる、美しかったり醜かったりする光景の中、ともかく、ビール。1時過ぎ就寝。 「民謡とかないの?」というのをヒントに、まずは「竹田の子守唄」を歌わせていただく。「…その曲、歌うんだ?」という一言に、なかなか厳しい観客だな、と思わされつつ。

そう、この曲は本来なら、この地、京都の暗部を歌い継ぐ、というような意味合いで聞かれてもおかしくない内容なのだ。「在所」というのはいわゆる「部落」なのだそうだから。年配のお客様なら、反応する人がいるだろうとは思っていた。

けれど、自分たちは一応それを知った上で、「素敵なアレンジが施された、過去の音楽遺産」として採り上げる姿勢をとっている。「遠い昔の物語」という旋律が、主旋律を消していく瞬間には、音楽ならではのドラマや意志があると思うのだ。

と、格好いいことを書いているものの、実際は、前の店で呑みすぎたか緩みすぎたか、音程かなりイマイチ。客の視線に冷や冷やしながら歌い終える。続いて「朧月夜」。こちらは、まぁまぁか。

ほっとしたところで、お店の側から「さっき歌った歌をもう一度…」とリクエストをいただき、初日の最後はまさに振り出しに戻って、「夏の終わりのハーモニー」のリベンジと相成った。今度は歌詞もばっちりで、個人的にもさらにほっと一息なのだった。

★

さて、これでホントに初日は終わった。お店から美味しいピザが振る舞われたのをいいことに、さっそくビールをお願いし、しばしウチアゲ気分。

先ほどの「focal point」にもおいでになっていたYさんというかたが、こちらにも見えており「今晩も泊まるなら、宿なんかキャンセルしてうちに泊まりなさい」と盛り上がっている。我が夫妻は明日も休みにしたので、今晩も宿泊なのだ。

あ、いいじゃん面白そうじゃん、などと思ったのは俺だけのようで、ニョーボを見ると目が白黒している。あ、これは余分に盛り上がったりはせんでおこう、と気配を察して大人しくしていたら、案の定いつの間にやらお断りを入れていた。ちょっと残念(能天気)。

なんでもこのかた、かのユニクロ関係者であるらしく、こちらにもロシア・レストランなど経営しているというやり手なかたらしい。押しの強さはそういうわけか。こういう人ほど、話し込むとそれなりに面白い展開があるもんなんだけどなぁ… などと思うのは、多少なりともマスコミの風を吸っているせいなのか。

当然、宿で打ち上げのやり直し。宿には浴衣があったこともあって、話の内容から何から、まるで修学旅行ではあった。あっちこっちに風呂上がりの生足だの毛ズネだのが転がる、美しかったり醜かったりする光景の中、ともかく、ビール。1時過ぎ就寝。

■最終日、その1。

なんだか知らないが、7時過ぎにすぐ目が覚める。前日の疲れとか飲酒とかを考えれば、馬鹿っぱやい目覚めなんだが、結局日常と変わらないとも言える。

寝ているには蒸し暑いので、とりあえず着替えて外へ。近くのUCCカフェで、モーニングセットを頼み、今日の本番ステージの曲順などをなんとなく考える。コーヒー2杯とちょっと多すぎる卵トーストを腹に納めてホテルに戻ったら、急にどっと眠気が。結局チェックアウトの直前までウダウダとゴロ寝してしまった。

2グループ一同でうろうろと朝食処を探す。昨日呑んだせいもあってか、強烈に汁物が欲しい。味噌汁とかそういうものがベストなのだが… とぼんやり思いつつ、特に主張もしないままにいたところ、戦闘集団が転げ込んだのは、いわゆるカフェ系の店だった。案の定メニューは、甘いものとホットサンドと飲料のみ。諦めてまたもコーヒー。隣ではまほちゃんが、モーニングにプラスしてケーキまで食べているじゃないか。若いって、すごい。

朝食終わり。さて、練習か、と思ったものの、カラオケボックスが12時からしか開かないところばかりで、いきなり途方にくれる。すかさず香奈さんがケータイをフル活用して、落ち着き先を確保。う~ん、有能だ。

★

京都駅反対側のカラオケスタジオに落ち着き、まずは本日の「即興合同」ネタ、「スカボロー・フェア」の譜読み。やれ買物だトイレだと足並み揃わないことおびただしいメンバーを尻目に、やおら初見で食らいつくようにガンガン歌い始めるタント男性陣。周り中、つられてワァワァ歌っている間に、何となく譜読み終了。見回しても、特に困っているムードはないので、ではこれでOKなのかな。

勢いで「合同合唱」ネタも一気読み。こちらはペンギンメンバーは先にざっと譜読みが完了した状態だったが、これもすぐに音楽がカタチになっていくあたり、ありがたい顔ぶれだと思う。

ここでようやく、本日の出演順やら演奏順やらを取り決める。出演順はリーダー同士のジャンケンで決定する。こういう時にきっちり負ける我がリーダーの弱さが微笑ましい。まぁ多分勝っても同じ順番を希望しただろうな。ということで、我々がアタマとシリを、Tanto Guts がムネとコシを担当することになった。ヘソになる部分は、共演者の即興グループにお任せするという寸法が、最初から決まっているのだ。

1時間足らずの譜読み会を終えて、スタジオを出る。とたんにあちこちバラバラとめいめいに動きだすメンバー。ともかく音が出てない時の行動に関しては、もう… 解散~集合のタイミングをはかるということなど考えずに自分の都合で動きだす人々なので、誰かが居なくなっては待ち、その間に誰かが別なことを思いついて消え… 時間に無駄が多いというか、待たされてる奴が面の皮というか。

結局こういうのは、それぞれ適当に処理する、という能力とトレードオフのようなところがあって、まぁ諦めるしかないのだ。そもそも自分も、本来なら人のことは言えないはずなのに、長年のコーラス生活によって、集団に無駄を課す行動を白眼視するまでになってしまったのだ。堕落といえよう。

ともかくそんなこともあって、リハーサルのために会場に到着する頃には、昼飯どころではない時間になっている。リハーサルを早く終わらせられるかどうかが期待のポイント。

★

会場として使わせていただく「ギャラリーカフェふじひら」は、このあたりでは結構有名なところのようで、タクシーの運転手さんもすぐ分かってくれた。中に入ると、いきなりグランドピアノが鎮座しており、周囲には無数のやきものがずらり。2階まで吹き抜けの空間は、アコースティックな響きが気持ち良さそうだ。このムードを見たとたんに、これはPAは使わないほうが良いな、と決まった。

3階の倉庫風スペースで、今日のもう一組の相方グループ、「ペルリンジア・ペレランドラ」さんとご対面。といいつつ、実は昨日の「focal point」でのライヴで顔合わせをさせてもらっており、その時こちらが使う楽譜も渡していたのだが、こちらはといえば実はこの段階まで、先方がどんなサウンドや音楽なのかまったく知らない状態だった。

そんな状態で、こちらが「スカボロー・フェア」を選んだのは、先方から「ひらいたひらいた」(童謡のアレだ。なーんのはーながひーらいたー)というお題が出たのがヒント。ならば、おそらく「旋法」っぽい音楽を得意とするグループだろうとあたりをつけ、では、こちらはヨーロッパ中世風ではどうか、ということに飛び、たまたまこの曲の扱いやすいアレンジを知っていたということだ。…この場合、歌いやすい、ということではなく、伸び縮み(繰り返しやカット)を制御しやすく、シンプルな「枠」として使いやすいということだが。

使ったアレンジは、イギリスの古楽グループ「スコラーズ」による4声バージョン。この曲、サイモン&ガーファンクルがヒットさせたおかげで彼らのオリジナルと思っている人も多いが、れっきとしたイングランド民謡だ。

なんでも一節によれば、これは魔の世界と人の世界の間での謎かけ問答歌なのだとか。魔物のあり得ない問いに対して、魔よけの効果が高いハーブの名前を繰り返す人間… 今回のような「会」にはそれなりに相応しいテーマだとも思われる。(これは後付けの理由)

勝手に仕切り役を買って出て、どんどん打ち合わせつつ音合わせをする。この手の一発合わせものでは、それぞれから出てくるアイディアや不安に、どう対応するかが勝負だ。この点で、プロの水準を持っているペル・ペレさんはもちろん、今回のメンバーは十分にこなれた力を持っていて、出るべきは出、合わせるべきは合わせるツボをそれなりに心得ている感じ。

結局、こちらが先行し、ペル・ペレさんが頃合いを見計らってハーモニーを加えてきたところで、こちらはリピートに移行、彼女たちがおおむねサウンドを開ききった頃合いでエンディングに向かう、というシンプルな構成がなんとなく決まった。もっと作り込むこともできたのだろうが、むしろ短い間に出会い、去る、という形は、それはそれで好ましいものではないか、という気もする。

それにしても、後から彼女たちの演奏を聞き、ネットでプロフィールなどを読んでしまうと、いやはや皆様大御所というかその道のプロであって、無我夢中とはいえ、その時の図々しい態度を思い出すと冷汗が出たりもするわけだが、それはまぁそれとして。

★

案外さらっとリハが終わり、時間ができたので遅い昼飯。店の裏手の麺屋へ。このあたりの地域は、蕎麦6うどん4という感じの勢力分布のようで、メニューにはしっかり「にしんそば」が。店でちゃんとした奴を見るのは初めてだ。しかし、にしんを食いたいとも思えず、なんだかよく分からない「のっぺい」なるものを頼んだら、うどんが出てきた。関東風の解釈では、トロミ付きおかめという感じだったが、後で調べたら、汁が濃厚でモチのように粘るので「濃餅」というところから来たとか。たいして美味くもなく(失礼)、特に感激にひたることもなく会場へとんぼ返り。

多少押してスタートしたとはいえ、やはりあっという間に本番はやってくる。

最初に、9人による合同合唱で、世界合唱シンポジウムのテーマ曲「Cantus omnibus unus」を歌う。この場所にいるお客様にはあまり関係がないかも知れないが、やはり主幹あってのフリンジなのだ。「歌は人々を結ぶ」というタイトルを説明までしたわりには、ラテン語の最後を「suum」と間違えたりしたが。誰も気がつかないな、これは。

練習の最初から、いわゆるテンポを打ち合わせずに歌いだす、ということはなんとなく決めていた。この人数で、普段からテンポを感じあって歌っているメンバーなので、そのほうが自然なものが出るだろうと。実際、聞き合わせで音楽を収斂させていくやり方がふさわしい曲なのだな、ということは今回でよく分かった。歌いこんだ曲ではないだけに(というか、2回合わせただけ)、さすがに多少バタバタしたが、一応この音楽やシンポジウム本体への敬意は表せたということにしておきたい。

先行は我々。まずは、モーリーの「可愛い恋人が微笑んで」というマドリガルと、武満徹の「明日ハ晴レカナ、曇リカナ」を歌う。

個人的にはこの武満ソングを京都で歌う、ということに特別な思い入れもあった。この「明日ハ~」は、晋友会合唱団が武満徹のソング集をフィリップスで録音することになったとき、武満さんが合唱団のために書き下ろしてくれたという曲なのだ。もっとも、この時には自分はギリギリで晋友会から足抜けしており、レコーディングには参加していないのだが。

それでも、この4月に関屋晋先生(晋友会合唱団の創始者・指揮者)が急逝された地が、他ならぬここ京都であり、ここにやってきたのも、関屋先生という存在なくてはありえなかったと考えていた自分にとって、献歌という心持ちの2分間。…昨日ノ悲シミ 今日ノ涙 明日ハ晴レカナ 曇リカナ。

ここからは、少しずつア・カペラっぽいもの。「小さな恋のうた」「悲しくてやりきれない」そして「魔法の黄色い靴」。

生声といっても、ハーモニーのイメージを歌っているようなもので、おそらく目の前で歌ってもうるさくないくらい、小さい声の歌。ただ、テンションは一瞬たりとも抜かず、しかし、力は抜けた声で。普段の練習の延長上にある、そんなことたち。そのままマイクに拾わせても大丈夫なくらい、普通の声で。ホントにこれは人の耳に届いているんだろうか。

こんなコーラスを目の前で聞かされる、というのはどんなものなんだろうな、などと思いながら最初のステージを歌い終えた。ちなみに、後でゆたかさんが漏らした感想はなかなか秀逸で、「足元の8万4千円の壺が気になって困った」んだそうな(笑)。

■最終日、その2。

控室代わりに使っている3階倉庫に戻ると、ほどなく「後攻」Tanto Gutsの歌声が聞こえてくる。3階までしっかり声が聞こえてきていて、声量的にも十分。気持ちいい歌だな、と思いつつ、ふと、自分たちの歌に思いを馳せる。

★

今年になって、あるきっかけからペンギンフィッシュの歌い方は大きく変わったはずだ。具体的には、声量や声の鳴りに頼ることをやめ、もっと即興アンサンブル的なニュアンスを強めたというか。ロマン派から古楽へと変わった感じ、と言えば、判る人には判るのか。判らんかな。

結果、かなり歌う時の音量が小さくなり、その分フレーズやリズム、グルーヴ感という方向にはいくらか鋭敏になったと思っている。聞きごたえというか、解放感というか、そういうものから遠ざかった感じもあるが、少なくとも自分は、今のこの方向にある活路を見いだしているのだ。響き合いながら、覚醒していくような音楽。

この方向は、「うた」から離れていくのかも知れない。もっとも、離れようとしたところで、言葉と思いを載せている以上、それは歌以外にはなり得ないだろう。ならば、「うた」以外の必要なものに、まずは徹底的にこだわってみると、どこへの道が開くのか。コーラスにおいては、歌うことが歌への近道ではない、という、ある盲信/猛進がここにはあるんだろうと思う。

そして、どこまでやっても、当然だが、歌は歌だ。身体も動くし、思いもこもる。声と歌と音楽と身体と世界… などなどの関係は、シンプルなようで、そうでもない。と書けば、今回のプロジェクトのテーマにも迫るのかも知れないが。

★

もうひとつの共演グループ、「ペルリンジア・ペレランドラ」とは、架空の国、あるいは場所の名前なのだそうだ。どこでもない場所の音楽。ムックリ、テルミン、鳥笛、そして声と言葉という素材を組み合わせ、独特の衣装と動きを伴って演じられる世界は、自分には何かしら切実な色合いをはらんだものにも感じられる。

即興演奏といっても、いろいろなスタイルがあって、ときには自分の「構築物志向」と相容れないものもある。彼女たちの演奏を楽しめたのは、たぶんこの「即興」が、ある種の「合図」や「仕掛け」のようなもので紡がれているからなのだろう。入念なリハーサルを繰り返す即興集団、と紹介にあったが、彼女たちの「即興」には、どこか「勝手さ」を許さないようなところがあった。楽譜に書かれていない、というだけで、むしろこれは一種の手続きというか、進行がある音楽のように思えたのだった。

そんなことを思いつつも、すでに心は打ち上げへ… というのは、メンバーのうち3人は早めの新幹線で帰るので、ここの本番が終わったらすぐに打ち上がっておかないと、尻切れトンボになってしまうのだ。締めくくりは大事だ。時に演奏以上に(笑)。

とりあえず缶ビールでも買っておかねば、と思い近所を探しにいったものの、酒屋らしきものは見当たらない。結局、うろうろしたあげく何の成果もない、という情けない状態となり、仕方ないので Tanto Guts のメンバーにお願いしてしまった。…さっき本番前にビールを呑んでいたくらいだから、仕入れ先は先刻承知だろう(笑)。

★

そして、自分たちの本番、ふたたび。今日のこの場でどうしても歌っておきたい曲を時間の限り。

「私について」「竹田の子守唄」「満月の夕」

例によって(すまん)、笑いも取らず淡々と説明をするばかりのMCに続いて、どうしても耳を澄まさせるような曲が続いてしまった。もう、これが芸風だと開き直る直前なわけだが、こと、京都の雰囲気の中では、これでいいのだ、という気もする。

「満月の夕」を歌い終わり、最後にメンバー一人ずつにちょっとだけ喋ってもらう。ステージの時間が短いこともあり、ここまでほとんど誰も喋っていないのだ… 感極まってか泣きが入ってるまほ。お客様からハンカチが差し出される光景まで、不思議に記憶に残っている。

最後に歌ったのは「岬めぐり」。この曲は、はじける感じになりやすいのか、音響のいい空間に、全員の声が良く響く。この旅終えて町に帰ろう… ってか。 今年になって、あるきっかけからペンギンフィッシュの歌い方は大きく変わったはずだ。具体的には、声量や声の鳴りに頼ることをやめ、もっと即興アンサンブル的なニュアンスを強めたというか。ロマン派から古楽へと変わった感じ、と言えば、判る人には判るのか。判らんかな。

結果、かなり歌う時の音量が小さくなり、その分フレーズやリズム、グルーヴ感という方向にはいくらか鋭敏になったと思っている。聞きごたえというか、解放感というか、そういうものから遠ざかった感じもあるが、少なくとも自分は、今のこの方向にある活路を見いだしているのだ。響き合いながら、覚醒していくような音楽。

この方向は、「うた」から離れていくのかも知れない。もっとも、離れようとしたところで、言葉と思いを載せている以上、それは歌以外にはなり得ないだろう。ならば、「うた」以外の必要なものに、まずは徹底的にこだわってみると、どこへの道が開くのか。コーラスにおいては、歌うことが歌への近道ではない、という、ある盲信/猛進がここにはあるんだろうと思う。

そして、どこまでやっても、当然だが、歌は歌だ。身体も動くし、思いもこもる。声と歌と音楽と身体と世界… などなどの関係は、シンプルなようで、そうでもない。と書けば、今回のプロジェクトのテーマにも迫るのかも知れないが。

★

もうひとつの共演グループ、「ペルリンジア・ペレランドラ」とは、架空の国、あるいは場所の名前なのだそうだ。どこでもない場所の音楽。ムックリ、テルミン、鳥笛、そして声と言葉という素材を組み合わせ、独特の衣装と動きを伴って演じられる世界は、自分には何かしら切実な色合いをはらんだものにも感じられる。

即興演奏といっても、いろいろなスタイルがあって、ときには自分の「構築物志向」と相容れないものもある。彼女たちの演奏を楽しめたのは、たぶんこの「即興」が、ある種の「合図」や「仕掛け」のようなもので紡がれているからなのだろう。入念なリハーサルを繰り返す即興集団、と紹介にあったが、彼女たちの「即興」には、どこか「勝手さ」を許さないようなところがあった。楽譜に書かれていない、というだけで、むしろこれは一種の手続きというか、進行がある音楽のように思えたのだった。

そんなことを思いつつも、すでに心は打ち上げへ… というのは、メンバーのうち3人は早めの新幹線で帰るので、ここの本番が終わったらすぐに打ち上がっておかないと、尻切れトンボになってしまうのだ。締めくくりは大事だ。時に演奏以上に(笑)。

とりあえず缶ビールでも買っておかねば、と思い近所を探しにいったものの、酒屋らしきものは見当たらない。結局、うろうろしたあげく何の成果もない、という情けない状態となり、仕方ないので Tanto Guts のメンバーにお願いしてしまった。…さっき本番前にビールを呑んでいたくらいだから、仕入れ先は先刻承知だろう(笑)。

★

そして、自分たちの本番、ふたたび。今日のこの場でどうしても歌っておきたい曲を時間の限り。

「私について」「竹田の子守唄」「満月の夕」

例によって(すまん)、笑いも取らず淡々と説明をするばかりのMCに続いて、どうしても耳を澄まさせるような曲が続いてしまった。もう、これが芸風だと開き直る直前なわけだが、こと、京都の雰囲気の中では、これでいいのだ、という気もする。

「満月の夕」を歌い終わり、最後にメンバー一人ずつにちょっとだけ喋ってもらう。ステージの時間が短いこともあり、ここまでほとんど誰も喋っていないのだ… 感極まってか泣きが入ってるまほ。お客様からハンカチが差し出される光景まで、不思議に記憶に残っている。

最後に歌ったのは「岬めぐり」。この曲は、はじける感じになりやすいのか、音響のいい空間に、全員の声が良く響く。この旅終えて町に帰ろう… ってか。

ここで、二組の共演者を呼び寄せて、合同演奏。リハに較べるとやや安全運転になったかも知れないが、誰が仕切っているでもない一発合わせだ、それがメンバー意志だった、ということだろう。さまざまな声の混淆が響き、通りすぎ、全部が終わった。

さっそく3階に駆け上がるメンバー。自分も… と思ったが、おっとっと、知人に挨拶くらいはしなくては。世界合唱シンポジウムの応援ページまで立ち上げている彼が、わざわざここを覗きに来てくれることは、格別の嬉しさというべきか、オソロシサというべきか。マイク持ちの時と、どっちがよりはっきり「自分たちの方向」が伝わっただろうな、などと頭の片隅で思いながら会話していたら、年配の観客のかたが激励の言葉をくれた。

伝えたいことがある、というよりも、この道の先は行き止まりではないのか、ということへの不安。いわゆる「王道」でない以上、この不安は尽きることはないと思う。けれど、ほんの何人かでも認めてくれているうちは、この道を歩んでみたいと思うのだ。

★

3階に駆け上がると、迎えに来たメンバーと鉢合わせした。皆ビール待ち状態のようだ。こういう時に、出演者、しかも東京組だけが打ち上がってていいのか、という気持ちもちょっとありつつ、ともかくも、乾杯。それぞれが、この企画から受け取ったものの重みをかみしめている表情は、やはり普段の本番とは違う。

盛り上がっている間もなくビールは無くなり、先に帰るメンバーたちは退出していった。さて、自分も次の「登り窯」に行かねば、と階段を降りたら、男女二人組のお客様に呼び止められた。「満月の夕」をご存じのかたのようで、我々も沢知恵さんには本当に多くの刺激を受けているんです、というような話をしたところで、すっと差し出された便箋。「これをぜひ。こんな歌、歌ってはりましたよね…」

感無量、というのはこういう瞬間を言うんだろうと思った。残る三人のメンバーがいなかったのが残念でならなかったが。

多分「こんな歌」は、「私について」のことだろうと思う。この、ヒット曲でもなんでもない、けれど素敵な歌を心に残してくれたことが、また嬉しいのだ。 ここで、二組の共演者を呼び寄せて、合同演奏。リハに較べるとやや安全運転になったかも知れないが、誰が仕切っているでもない一発合わせだ、それがメンバー意志だった、ということだろう。さまざまな声の混淆が響き、通りすぎ、全部が終わった。

さっそく3階に駆け上がるメンバー。自分も… と思ったが、おっとっと、知人に挨拶くらいはしなくては。世界合唱シンポジウムの応援ページまで立ち上げている彼が、わざわざここを覗きに来てくれることは、格別の嬉しさというべきか、オソロシサというべきか。マイク持ちの時と、どっちがよりはっきり「自分たちの方向」が伝わっただろうな、などと頭の片隅で思いながら会話していたら、年配の観客のかたが激励の言葉をくれた。

伝えたいことがある、というよりも、この道の先は行き止まりではないのか、ということへの不安。いわゆる「王道」でない以上、この不安は尽きることはないと思う。けれど、ほんの何人かでも認めてくれているうちは、この道を歩んでみたいと思うのだ。

★

3階に駆け上がると、迎えに来たメンバーと鉢合わせした。皆ビール待ち状態のようだ。こういう時に、出演者、しかも東京組だけが打ち上がってていいのか、という気持ちもちょっとありつつ、ともかくも、乾杯。それぞれが、この企画から受け取ったものの重みをかみしめている表情は、やはり普段の本番とは違う。

盛り上がっている間もなくビールは無くなり、先に帰るメンバーたちは退出していった。さて、自分も次の「登り窯」に行かねば、と階段を降りたら、男女二人組のお客様に呼び止められた。「満月の夕」をご存じのかたのようで、我々も沢知恵さんには本当に多くの刺激を受けているんです、というような話をしたところで、すっと差し出された便箋。「これをぜひ。こんな歌、歌ってはりましたよね…」

感無量、というのはこういう瞬間を言うんだろうと思った。残る三人のメンバーがいなかったのが残念でならなかったが。

多分「こんな歌」は、「私について」のことだろうと思う。この、ヒット曲でもなんでもない、けれど素敵な歌を心に残してくれたことが、また嬉しいのだ。

■その後。

「ふじひら」の裏手に登り窯があり、18時からの第2部はそちらで行なわれるとのこと。そろそろ向かおう、と動きだしたはいいが、まずはいきなり道を間違う俺。とほほである。

登り窯の中は、当然ながら暗い。が、それほどの上天気ではなかったこともあり、暑さはそれほどでもなかった。

そして、ここで行なわれた「納涼ダジャレ大会」の寒さは、気温などというものをどーでも良くするくらいではあった。ダジャレ自体が寒いというよりも、参加者のイマイチ度合いが相当なもんで(笑)。司会進行役のダジャラー(本人曰く)のかたも、振った会話の不発さ度合いに驚いていたに違いない。以下、会話の例。

「京都と言えば祇園とか行かれました?」

「…? いえ、時間がなかったんで…」

「…ドカーンとかジャーンとか言っとかんかい!(笑)」

…擬音…(嫌な冷汗)

また、生まれながらにしてダジャレの申し子というマルク君(推定5歳)による、しばしば不発に終わる効果音(ラッパの生演奏)がさらに寒さを増す。納涼企画としてだけは、一応の成功と言わざるを得まい。

ちなみに、マルク君というのは、親(特に名を秘すが前述のM野さん)が、車が転倒した現場を目撃した日に生まれたというところから付いた名前であるらしい。はい。クルマを逆さに読むと~? …(我ながら絶句)。マジですか、ホントに。

関係者では、飯塚夫妻と、何故か昨日も登場したNさんが参加。しかし、ああいう場で面と向かって会話している中でダジャレをかますのは、相当なもんだろうなぁ、と思わされる展開。傍から見てる分には、「寒い」ダジャレなら出てきそうな気がするが、なかなかそういうわけにもいかないのだ、たぶん。

ということで、ダジャレ大会というよりはヘタレ漫談大会という感じの中、「京都できょときょと」というそこそこ寒い地口を平然と言い放ったK子さん(仮名)が、グランプレをもぎ取ったのではあった。ああ寒。

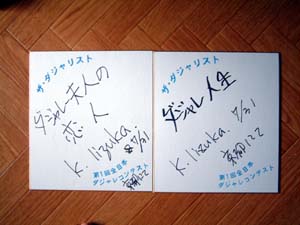

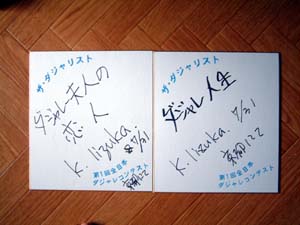

メインの賞は、「特製色紙にサインする権利」というもの。色紙には「第1回全日本ダジャレコンテスト」の文字が。…第1回…… …当然、いの一番にサインして貰う。

関係者では、飯塚夫妻と、何故か昨日も登場したNさんが参加。しかし、ああいう場で面と向かって会話している中でダジャレをかますのは、相当なもんだろうなぁ、と思わされる展開。傍から見てる分には、「寒い」ダジャレなら出てきそうな気がするが、なかなかそういうわけにもいかないのだ、たぶん。

ということで、ダジャレ大会というよりはヘタレ漫談大会という感じの中、「京都できょときょと」というそこそこ寒い地口を平然と言い放ったK子さん(仮名)が、グランプレをもぎ取ったのではあった。ああ寒。

メインの賞は、「特製色紙にサインする権利」というもの。色紙には「第1回全日本ダジャレコンテスト」の文字が。…第1回…… …当然、いの一番にサインして貰う。

しかし、復唱、違った副賞(パソコンのIMEのほうがダジャレのセンスはあると言えよう。ギャグの基本は地口)はなかなか豪華だった。参加者(観衆含む)から支払われた参加費の掴み取り。根性で\8,000強をもぎ取った。すげえ。

★

そんなこんなで、大変寒くなった会場に、いきなりキレた奇声が響きわたる! 即興ユニット「ケロフク」のヴォイス・パフォーマンスの開始だ。

基本的にマイクを使わず、即興的なやりとりだけで延々とやり続ける能力は大変凄いと思いつつ、個人的には途中で「持たなく」なってしまった。自分の趣味としては、構成的な要素が見えればもっと楽しめたんだろうが、ある意味「続けるために技を繰り出し続けている」という風に見えてしまったのだ。終わりが読めないプロレス状態。もっとも、こういう先の読めなさに興奮を覚える人もかなりいると思われるので、あくまでこれは好みの問題。

どうやら休憩を入れるつもりはなさそうだな、と判断して、さっくり中座させていただいた。一応相方と Tanto Guts のリーダーには予め「耐えられなくなったら消える」旨言っておいたのだが、突然立ち上がられた隣席の香奈さんはびびったに違いない。

登り窯を出たところで、偶然にもあやさんにばったり。「すんません、ちと逃げてきました(笑)」「そっかぁ~、それぞれだなぁ。ごめんねー」「また東京で!」。一応ご挨拶もできたので、良かったことにしよう。

とりあえずタクシーを捕まえ、宿泊するホテルへ。ほどなく Tanto Guts の面々から連絡が入り、四条駅前の焼肉屋で合流。

彼らはこれから夜行で東京へ戻るとのことで、電車の時間までちょうど2時間強。これは食べ放題だろう、ということで、会話もそこそこに大量の肉とビールを摂取。先程のパフォーマンスについての議論なども少々。要約すると「潤哉さんが苦手なのは判った」ということに落ち着いたらしい(笑)。

ここの支払いで、先ほどの「副賞」が炸裂。我々もオコボレをいただいて、なんと支払いが\1,800オール。うーん、K子さん(仮名)素敵。さすがNo.1ダジャリストの風格(笑)。ダジャレ大会万歳。というわけで、打ち上がり気分も上々に、京の四条で別れる一同。これにて我々の京都夏の陣もお終いとなった。

★

おまけ。翌日の京都散策にて…

★

日頃ついつい「聞き手と自分たち」ということに注目しがちな我々だが、実際には音が鳴っている場所というのがそもそも「特別な場」なのだと、終わってみて思っている。

もちろんその「特別」を、嫌なものにしてしまうか良いものにできるかは、音を出す側の見識や技術によるし、特別だからこそホールやライヴハウスに閉じ込めてしまおう、というのも一つの見識なのだろう。

けれど、こうして「邪魔にならない程度の音量」の音楽を、民家のような場所で奏で、それをほんの少しの、優しい聴きてと共有しようと試みる… ということを実際にやってみると、京都というよりも、音楽の原点に近い場所を尋ねたような気持ちにすらならざるを得ない。

ともかく大きい音で、とにかく大勢の人に届けよう… ということとはまったく逆のベクトルになった、今回の道行。今後の僕らの活動に、とても大きい影響を与えそうな気がするのだ。

もちろん、気持ち良く聞いてもらえる力がなければ、下手をすればただの雑音だ、というのも音楽の厳しいところだ。メッセージや思いそのものではなく、音楽への、人の声でのハーモニーへの熱い思いだけを、どんなところでも作り出せるように。

そんなふうに、これからも頑張る力を、想像もできないくらいたくさん与えてくれたこの旅に深い感謝を。

そしてこの旅とその結果が、関わってくれた人たちにとっても、何かの力となったことを心から祈りたいと思う。

あー面白かった(笑)。

2005年8月10日 潤哉記

しかし、復唱、違った副賞(パソコンのIMEのほうがダジャレのセンスはあると言えよう。ギャグの基本は地口)はなかなか豪華だった。参加者(観衆含む)から支払われた参加費の掴み取り。根性で\8,000強をもぎ取った。すげえ。

★

そんなこんなで、大変寒くなった会場に、いきなりキレた奇声が響きわたる! 即興ユニット「ケロフク」のヴォイス・パフォーマンスの開始だ。

基本的にマイクを使わず、即興的なやりとりだけで延々とやり続ける能力は大変凄いと思いつつ、個人的には途中で「持たなく」なってしまった。自分の趣味としては、構成的な要素が見えればもっと楽しめたんだろうが、ある意味「続けるために技を繰り出し続けている」という風に見えてしまったのだ。終わりが読めないプロレス状態。もっとも、こういう先の読めなさに興奮を覚える人もかなりいると思われるので、あくまでこれは好みの問題。

どうやら休憩を入れるつもりはなさそうだな、と判断して、さっくり中座させていただいた。一応相方と Tanto Guts のリーダーには予め「耐えられなくなったら消える」旨言っておいたのだが、突然立ち上がられた隣席の香奈さんはびびったに違いない。

登り窯を出たところで、偶然にもあやさんにばったり。「すんません、ちと逃げてきました(笑)」「そっかぁ~、それぞれだなぁ。ごめんねー」「また東京で!」。一応ご挨拶もできたので、良かったことにしよう。

とりあえずタクシーを捕まえ、宿泊するホテルへ。ほどなく Tanto Guts の面々から連絡が入り、四条駅前の焼肉屋で合流。

彼らはこれから夜行で東京へ戻るとのことで、電車の時間までちょうど2時間強。これは食べ放題だろう、ということで、会話もそこそこに大量の肉とビールを摂取。先程のパフォーマンスについての議論なども少々。要約すると「潤哉さんが苦手なのは判った」ということに落ち着いたらしい(笑)。

ここの支払いで、先ほどの「副賞」が炸裂。我々もオコボレをいただいて、なんと支払いが\1,800オール。うーん、K子さん(仮名)素敵。さすがNo.1ダジャリストの風格(笑)。ダジャレ大会万歳。というわけで、打ち上がり気分も上々に、京の四条で別れる一同。これにて我々の京都夏の陣もお終いとなった。

★

おまけ。翌日の京都散策にて…

★

日頃ついつい「聞き手と自分たち」ということに注目しがちな我々だが、実際には音が鳴っている場所というのがそもそも「特別な場」なのだと、終わってみて思っている。

もちろんその「特別」を、嫌なものにしてしまうか良いものにできるかは、音を出す側の見識や技術によるし、特別だからこそホールやライヴハウスに閉じ込めてしまおう、というのも一つの見識なのだろう。

けれど、こうして「邪魔にならない程度の音量」の音楽を、民家のような場所で奏で、それをほんの少しの、優しい聴きてと共有しようと試みる… ということを実際にやってみると、京都というよりも、音楽の原点に近い場所を尋ねたような気持ちにすらならざるを得ない。

ともかく大きい音で、とにかく大勢の人に届けよう… ということとはまったく逆のベクトルになった、今回の道行。今後の僕らの活動に、とても大きい影響を与えそうな気がするのだ。

もちろん、気持ち良く聞いてもらえる力がなければ、下手をすればただの雑音だ、というのも音楽の厳しいところだ。メッセージや思いそのものではなく、音楽への、人の声でのハーモニーへの熱い思いだけを、どんなところでも作り出せるように。

そんなふうに、これからも頑張る力を、想像もできないくらいたくさん与えてくれたこの旅に深い感謝を。

そしてこの旅とその結果が、関わってくれた人たちにとっても、何かの力となったことを心から祈りたいと思う。

あー面白かった(笑)。

2005年8月10日 潤哉記

ステージ記録に戻る

ホームに戻る

|

入口を潜ると、長いトンネル(ちと大げさ)を抜けて、会場へ。なんだか、そのままそこで一晩呑みたくなるようないい雰囲気。一階には何人ものお客様でいっぱい、階段を上がったところに小さな踊り場のようなスペースがある。

お客様を見下ろす形ではあるが、このスペースで歌ってみることになった。ここでは「竹田の子守唄」と「魔法の黄色い靴」。木造の広い空間独特の音がして、非常に気持ちいい。何やら、ものすごい勢いでビデオに肉薄され、誠さんがちとビビり気味なのが可笑しい。

歌い終わって Tanto Guts と交代。今度は下から聞く側に。上から音が降ってくる感じというのは楽しいもんだ。

入口を潜ると、長いトンネル(ちと大げさ)を抜けて、会場へ。なんだか、そのままそこで一晩呑みたくなるようないい雰囲気。一階には何人ものお客様でいっぱい、階段を上がったところに小さな踊り場のようなスペースがある。

お客様を見下ろす形ではあるが、このスペースで歌ってみることになった。ここでは「竹田の子守唄」と「魔法の黄色い靴」。木造の広い空間独特の音がして、非常に気持ちいい。何やら、ものすごい勢いでビデオに肉薄され、誠さんがちとビビり気味なのが可笑しい。

歌い終わって Tanto Guts と交代。今度は下から聞く側に。上から音が降ってくる感じというのは楽しいもんだ。

お店からビールなど出していただき、やれやれ一休みと思ったら、お客様が誠さんのソロを一発ご所望とのこと。すぐに調子に乗る我々であって、それではと、我々がバックコーラスに徹する「青春の影」を、今度は一階のテーブル周りで披露させていただいた。

以後、すっかり緩んだ雰囲気となり、まほちゃんの高音を聞きたい、とか、リーダーの歌を一発、とかいったリクエスト大会にお応え(なのかなぁ?)しつつ、わざわざ駆けつけてくれた旧知の友人や、タイム・ファイブのメンバーと知り合いという男性と話し込んだりと、すでに気分はウチアゲという雰囲気となった。最後に「夢で逢えたら」をフルコーラスで歌って、この場所もお開き。

後から聞いたところによれば、旨いワインが出ていたとか。俺は良く知らないぞ。

移動前に、店の前にある「machiya de ほっ」という名前のギャラリーを、ちょっとの間見せていただいた。女優で画家だという多彩で多才なオーナー、南久美子さんのキャラクターを素敵に反映した楽しいスペース。

お店からビールなど出していただき、やれやれ一休みと思ったら、お客様が誠さんのソロを一発ご所望とのこと。すぐに調子に乗る我々であって、それではと、我々がバックコーラスに徹する「青春の影」を、今度は一階のテーブル周りで披露させていただいた。

以後、すっかり緩んだ雰囲気となり、まほちゃんの高音を聞きたい、とか、リーダーの歌を一発、とかいったリクエスト大会にお応え(なのかなぁ?)しつつ、わざわざ駆けつけてくれた旧知の友人や、タイム・ファイブのメンバーと知り合いという男性と話し込んだりと、すでに気分はウチアゲという雰囲気となった。最後に「夢で逢えたら」をフルコーラスで歌って、この場所もお開き。

後から聞いたところによれば、旨いワインが出ていたとか。俺は良く知らないぞ。

移動前に、店の前にある「machiya de ほっ」という名前のギャラリーを、ちょっとの間見せていただいた。女優で画家だという多彩で多才なオーナー、南久美子さんのキャラクターを素敵に反映した楽しいスペース。

店に入ったら、ありゃ、ひぐらし(自分の入っている合唱団)のNさんが居る。なんで? と聞いたら「世界合唱祭」のスタッフとして来ているのだとのこと。そういや、もともとはそういう趣旨のイベントでもあったのだった。

今度は、すでに座敷にいる年配集団が観客。Tanto Guts 先攻。こういう集団にJazzコーラスはことのほかウケていた。

…というところで我々の出番なわけだが、前が前だけに、スタンダード曲のリクエストがどっと来て参った。すんません、うち、そういうのやってないんで…(^_^;)。それでもめげずにリクエスト・シートを回すリーダー。えらい。

店に入ったら、ありゃ、ひぐらし(自分の入っている合唱団)のNさんが居る。なんで? と聞いたら「世界合唱祭」のスタッフとして来ているのだとのこと。そういや、もともとはそういう趣旨のイベントでもあったのだった。

今度は、すでに座敷にいる年配集団が観客。Tanto Guts 先攻。こういう集団にJazzコーラスはことのほかウケていた。

…というところで我々の出番なわけだが、前が前だけに、スタンダード曲のリクエストがどっと来て参った。すんません、うち、そういうのやってないんで…(^_^;)。それでもめげずにリクエスト・シートを回すリーダー。えらい。

「民謡とかないの?」というのをヒントに、まずは「竹田の子守唄」を歌わせていただく。「…その曲、歌うんだ?」という一言に、なかなか厳しい観客だな、と思わされつつ。

そう、この曲は本来なら、この地、京都の暗部を歌い継ぐ、というような意味合いで聞かれてもおかしくない内容なのだ。「在所」というのはいわゆる「部落」なのだそうだから。年配のお客様なら、反応する人がいるだろうとは思っていた。

けれど、自分たちは一応それを知った上で、「素敵なアレンジが施された、過去の音楽遺産」として採り上げる姿勢をとっている。「遠い昔の物語」という旋律が、主旋律を消していく瞬間には、音楽ならではのドラマや意志があると思うのだ。

と、格好いいことを書いているものの、実際は、前の店で呑みすぎたか緩みすぎたか、音程かなりイマイチ。客の視線に冷や冷やしながら歌い終える。続いて「朧月夜」。こちらは、まぁまぁか。

ほっとしたところで、お店の側から「さっき歌った歌をもう一度…」とリクエストをいただき、初日の最後はまさに振り出しに戻って、「夏の終わりのハーモニー」のリベンジと相成った。今度は歌詞もばっちりで、個人的にもさらにほっと一息なのだった。

★

さて、これでホントに初日は終わった。お店から美味しいピザが振る舞われたのをいいことに、さっそくビールをお願いし、しばしウチアゲ気分。

先ほどの「focal point」にもおいでになっていたYさんというかたが、こちらにも見えており「今晩も泊まるなら、宿なんかキャンセルしてうちに泊まりなさい」と盛り上がっている。我が夫妻は明日も休みにしたので、今晩も宿泊なのだ。

あ、いいじゃん面白そうじゃん、などと思ったのは俺だけのようで、ニョーボを見ると目が白黒している。あ、これは余分に盛り上がったりはせんでおこう、と気配を察して大人しくしていたら、案の定いつの間にやらお断りを入れていた。ちょっと残念(能天気)。

なんでもこのかた、かのユニクロ関係者であるらしく、こちらにもロシア・レストランなど経営しているというやり手なかたらしい。押しの強さはそういうわけか。こういう人ほど、話し込むとそれなりに面白い展開があるもんなんだけどなぁ… などと思うのは、多少なりともマスコミの風を吸っているせいなのか。

当然、宿で打ち上げのやり直し。宿には浴衣があったこともあって、話の内容から何から、まるで修学旅行ではあった。あっちこっちに風呂上がりの生足だの毛ズネだのが転がる、美しかったり醜かったりする光景の中、ともかく、ビール。1時過ぎ就寝。

「民謡とかないの?」というのをヒントに、まずは「竹田の子守唄」を歌わせていただく。「…その曲、歌うんだ?」という一言に、なかなか厳しい観客だな、と思わされつつ。

そう、この曲は本来なら、この地、京都の暗部を歌い継ぐ、というような意味合いで聞かれてもおかしくない内容なのだ。「在所」というのはいわゆる「部落」なのだそうだから。年配のお客様なら、反応する人がいるだろうとは思っていた。

けれど、自分たちは一応それを知った上で、「素敵なアレンジが施された、過去の音楽遺産」として採り上げる姿勢をとっている。「遠い昔の物語」という旋律が、主旋律を消していく瞬間には、音楽ならではのドラマや意志があると思うのだ。

と、格好いいことを書いているものの、実際は、前の店で呑みすぎたか緩みすぎたか、音程かなりイマイチ。客の視線に冷や冷やしながら歌い終える。続いて「朧月夜」。こちらは、まぁまぁか。

ほっとしたところで、お店の側から「さっき歌った歌をもう一度…」とリクエストをいただき、初日の最後はまさに振り出しに戻って、「夏の終わりのハーモニー」のリベンジと相成った。今度は歌詞もばっちりで、個人的にもさらにほっと一息なのだった。

★

さて、これでホントに初日は終わった。お店から美味しいピザが振る舞われたのをいいことに、さっそくビールをお願いし、しばしウチアゲ気分。

先ほどの「focal point」にもおいでになっていたYさんというかたが、こちらにも見えており「今晩も泊まるなら、宿なんかキャンセルしてうちに泊まりなさい」と盛り上がっている。我が夫妻は明日も休みにしたので、今晩も宿泊なのだ。

あ、いいじゃん面白そうじゃん、などと思ったのは俺だけのようで、ニョーボを見ると目が白黒している。あ、これは余分に盛り上がったりはせんでおこう、と気配を察して大人しくしていたら、案の定いつの間にやらお断りを入れていた。ちょっと残念(能天気)。

なんでもこのかた、かのユニクロ関係者であるらしく、こちらにもロシア・レストランなど経営しているというやり手なかたらしい。押しの強さはそういうわけか。こういう人ほど、話し込むとそれなりに面白い展開があるもんなんだけどなぁ… などと思うのは、多少なりともマスコミの風を吸っているせいなのか。

当然、宿で打ち上げのやり直し。宿には浴衣があったこともあって、話の内容から何から、まるで修学旅行ではあった。あっちこっちに風呂上がりの生足だの毛ズネだのが転がる、美しかったり醜かったりする光景の中、ともかく、ビール。1時過ぎ就寝。

今年になって、あるきっかけからペンギンフィッシュの歌い方は大きく変わったはずだ。具体的には、声量や声の鳴りに頼ることをやめ、もっと即興アンサンブル的なニュアンスを強めたというか。ロマン派から古楽へと変わった感じ、と言えば、判る人には判るのか。判らんかな。

結果、かなり歌う時の音量が小さくなり、その分フレーズやリズム、グルーヴ感という方向にはいくらか鋭敏になったと思っている。聞きごたえというか、解放感というか、そういうものから遠ざかった感じもあるが、少なくとも自分は、今のこの方向にある活路を見いだしているのだ。響き合いながら、覚醒していくような音楽。

この方向は、「うた」から離れていくのかも知れない。もっとも、離れようとしたところで、言葉と思いを載せている以上、それは歌以外にはなり得ないだろう。ならば、「うた」以外の必要なものに、まずは徹底的にこだわってみると、どこへの道が開くのか。コーラスにおいては、歌うことが歌への近道ではない、という、ある盲信/猛進がここにはあるんだろうと思う。

そして、どこまでやっても、当然だが、歌は歌だ。身体も動くし、思いもこもる。声と歌と音楽と身体と世界… などなどの関係は、シンプルなようで、そうでもない。と書けば、今回のプロジェクトのテーマにも迫るのかも知れないが。

★

もうひとつの共演グループ、「ペルリンジア・ペレランドラ」とは、架空の国、あるいは場所の名前なのだそうだ。どこでもない場所の音楽。ムックリ、テルミン、鳥笛、そして声と言葉という素材を組み合わせ、独特の衣装と動きを伴って演じられる世界は、自分には何かしら切実な色合いをはらんだものにも感じられる。

即興演奏といっても、いろいろなスタイルがあって、ときには自分の「構築物志向」と相容れないものもある。彼女たちの演奏を楽しめたのは、たぶんこの「即興」が、ある種の「合図」や「仕掛け」のようなもので紡がれているからなのだろう。入念なリハーサルを繰り返す即興集団、と紹介にあったが、彼女たちの「即興」には、どこか「勝手さ」を許さないようなところがあった。楽譜に書かれていない、というだけで、むしろこれは一種の手続きというか、進行がある音楽のように思えたのだった。

そんなことを思いつつも、すでに心は打ち上げへ… というのは、メンバーのうち3人は早めの新幹線で帰るので、ここの本番が終わったらすぐに打ち上がっておかないと、尻切れトンボになってしまうのだ。締めくくりは大事だ。時に演奏以上に(笑)。

とりあえず缶ビールでも買っておかねば、と思い近所を探しにいったものの、酒屋らしきものは見当たらない。結局、うろうろしたあげく何の成果もない、という情けない状態となり、仕方ないので Tanto Guts のメンバーにお願いしてしまった。…さっき本番前にビールを呑んでいたくらいだから、仕入れ先は先刻承知だろう(笑)。

★

そして、自分たちの本番、ふたたび。今日のこの場でどうしても歌っておきたい曲を時間の限り。

「私について」「竹田の子守唄」「満月の夕」

例によって(すまん)、笑いも取らず淡々と説明をするばかりのMCに続いて、どうしても耳を澄まさせるような曲が続いてしまった。もう、これが芸風だと開き直る直前なわけだが、こと、京都の雰囲気の中では、これでいいのだ、という気もする。

「満月の夕」を歌い終わり、最後にメンバー一人ずつにちょっとだけ喋ってもらう。ステージの時間が短いこともあり、ここまでほとんど誰も喋っていないのだ… 感極まってか泣きが入ってるまほ。お客様からハンカチが差し出される光景まで、不思議に記憶に残っている。

最後に歌ったのは「岬めぐり」。この曲は、はじける感じになりやすいのか、音響のいい空間に、全員の声が良く響く。この旅終えて町に帰ろう… ってか。

今年になって、あるきっかけからペンギンフィッシュの歌い方は大きく変わったはずだ。具体的には、声量や声の鳴りに頼ることをやめ、もっと即興アンサンブル的なニュアンスを強めたというか。ロマン派から古楽へと変わった感じ、と言えば、判る人には判るのか。判らんかな。

結果、かなり歌う時の音量が小さくなり、その分フレーズやリズム、グルーヴ感という方向にはいくらか鋭敏になったと思っている。聞きごたえというか、解放感というか、そういうものから遠ざかった感じもあるが、少なくとも自分は、今のこの方向にある活路を見いだしているのだ。響き合いながら、覚醒していくような音楽。

この方向は、「うた」から離れていくのかも知れない。もっとも、離れようとしたところで、言葉と思いを載せている以上、それは歌以外にはなり得ないだろう。ならば、「うた」以外の必要なものに、まずは徹底的にこだわってみると、どこへの道が開くのか。コーラスにおいては、歌うことが歌への近道ではない、という、ある盲信/猛進がここにはあるんだろうと思う。

そして、どこまでやっても、当然だが、歌は歌だ。身体も動くし、思いもこもる。声と歌と音楽と身体と世界… などなどの関係は、シンプルなようで、そうでもない。と書けば、今回のプロジェクトのテーマにも迫るのかも知れないが。

★

もうひとつの共演グループ、「ペルリンジア・ペレランドラ」とは、架空の国、あるいは場所の名前なのだそうだ。どこでもない場所の音楽。ムックリ、テルミン、鳥笛、そして声と言葉という素材を組み合わせ、独特の衣装と動きを伴って演じられる世界は、自分には何かしら切実な色合いをはらんだものにも感じられる。

即興演奏といっても、いろいろなスタイルがあって、ときには自分の「構築物志向」と相容れないものもある。彼女たちの演奏を楽しめたのは、たぶんこの「即興」が、ある種の「合図」や「仕掛け」のようなもので紡がれているからなのだろう。入念なリハーサルを繰り返す即興集団、と紹介にあったが、彼女たちの「即興」には、どこか「勝手さ」を許さないようなところがあった。楽譜に書かれていない、というだけで、むしろこれは一種の手続きというか、進行がある音楽のように思えたのだった。

そんなことを思いつつも、すでに心は打ち上げへ… というのは、メンバーのうち3人は早めの新幹線で帰るので、ここの本番が終わったらすぐに打ち上がっておかないと、尻切れトンボになってしまうのだ。締めくくりは大事だ。時に演奏以上に(笑)。

とりあえず缶ビールでも買っておかねば、と思い近所を探しにいったものの、酒屋らしきものは見当たらない。結局、うろうろしたあげく何の成果もない、という情けない状態となり、仕方ないので Tanto Guts のメンバーにお願いしてしまった。…さっき本番前にビールを呑んでいたくらいだから、仕入れ先は先刻承知だろう(笑)。

★

そして、自分たちの本番、ふたたび。今日のこの場でどうしても歌っておきたい曲を時間の限り。

「私について」「竹田の子守唄」「満月の夕」

例によって(すまん)、笑いも取らず淡々と説明をするばかりのMCに続いて、どうしても耳を澄まさせるような曲が続いてしまった。もう、これが芸風だと開き直る直前なわけだが、こと、京都の雰囲気の中では、これでいいのだ、という気もする。

「満月の夕」を歌い終わり、最後にメンバー一人ずつにちょっとだけ喋ってもらう。ステージの時間が短いこともあり、ここまでほとんど誰も喋っていないのだ… 感極まってか泣きが入ってるまほ。お客様からハンカチが差し出される光景まで、不思議に記憶に残っている。

最後に歌ったのは「岬めぐり」。この曲は、はじける感じになりやすいのか、音響のいい空間に、全員の声が良く響く。この旅終えて町に帰ろう… ってか。

ここで、二組の共演者を呼び寄せて、合同演奏。リハに較べるとやや安全運転になったかも知れないが、誰が仕切っているでもない一発合わせだ、それがメンバー意志だった、ということだろう。さまざまな声の混淆が響き、通りすぎ、全部が終わった。

さっそく3階に駆け上がるメンバー。自分も… と思ったが、おっとっと、知人に挨拶くらいはしなくては。世界合唱シンポジウムの応援ページまで立ち上げている彼が、わざわざここを覗きに来てくれることは、格別の嬉しさというべきか、オソロシサというべきか。マイク持ちの時と、どっちがよりはっきり「自分たちの方向」が伝わっただろうな、などと頭の片隅で思いながら会話していたら、年配の観客のかたが激励の言葉をくれた。

伝えたいことがある、というよりも、この道の先は行き止まりではないのか、ということへの不安。いわゆる「王道」でない以上、この不安は尽きることはないと思う。けれど、ほんの何人かでも認めてくれているうちは、この道を歩んでみたいと思うのだ。

★

ここで、二組の共演者を呼び寄せて、合同演奏。リハに較べるとやや安全運転になったかも知れないが、誰が仕切っているでもない一発合わせだ、それがメンバー意志だった、ということだろう。さまざまな声の混淆が響き、通りすぎ、全部が終わった。

さっそく3階に駆け上がるメンバー。自分も… と思ったが、おっとっと、知人に挨拶くらいはしなくては。世界合唱シンポジウムの応援ページまで立ち上げている彼が、わざわざここを覗きに来てくれることは、格別の嬉しさというべきか、オソロシサというべきか。マイク持ちの時と、どっちがよりはっきり「自分たちの方向」が伝わっただろうな、などと頭の片隅で思いながら会話していたら、年配の観客のかたが激励の言葉をくれた。

伝えたいことがある、というよりも、この道の先は行き止まりではないのか、ということへの不安。いわゆる「王道」でない以上、この不安は尽きることはないと思う。けれど、ほんの何人かでも認めてくれているうちは、この道を歩んでみたいと思うのだ。

★

関係者では、飯塚夫妻と、何故か昨日も登場したNさんが参加。しかし、ああいう場で面と向かって会話している中でダジャレをかますのは、相当なもんだろうなぁ、と思わされる展開。傍から見てる分には、「寒い」ダジャレなら出てきそうな気がするが、なかなかそういうわけにもいかないのだ、たぶん。

ということで、ダジャレ大会というよりはヘタレ漫談大会という感じの中、「京都できょときょと」というそこそこ寒い地口を平然と言い放ったK子さん(仮名)が、グランプレをもぎ取ったのではあった。ああ寒。

メインの賞は、「特製色紙にサインする権利」というもの。色紙には「第1回全日本ダジャレコンテスト」の文字が。…第1回…… …当然、いの一番にサインして貰う。

関係者では、飯塚夫妻と、何故か昨日も登場したNさんが参加。しかし、ああいう場で面と向かって会話している中でダジャレをかますのは、相当なもんだろうなぁ、と思わされる展開。傍から見てる分には、「寒い」ダジャレなら出てきそうな気がするが、なかなかそういうわけにもいかないのだ、たぶん。

ということで、ダジャレ大会というよりはヘタレ漫談大会という感じの中、「京都できょときょと」というそこそこ寒い地口を平然と言い放ったK子さん(仮名)が、グランプレをもぎ取ったのではあった。ああ寒。

メインの賞は、「特製色紙にサインする権利」というもの。色紙には「第1回全日本ダジャレコンテスト」の文字が。…第1回…… …当然、いの一番にサインして貰う。

しかし、復唱、違った副賞(パソコンのIMEのほうがダジャレのセンスはあると言えよう。ギャグの基本は地口)はなかなか豪華だった。参加者(観衆含む)から支払われた参加費の掴み取り。根性で\8,000強をもぎ取った。すげえ。

★

そんなこんなで、大変寒くなった会場に、いきなりキレた奇声が響きわたる! 即興ユニット「ケロフク」のヴォイス・パフォーマンスの開始だ。

基本的にマイクを使わず、即興的なやりとりだけで延々とやり続ける能力は大変凄いと思いつつ、個人的には途中で「持たなく」なってしまった。自分の趣味としては、構成的な要素が見えればもっと楽しめたんだろうが、ある意味「続けるために技を繰り出し続けている」という風に見えてしまったのだ。終わりが読めないプロレス状態。もっとも、こういう先の読めなさに興奮を覚える人もかなりいると思われるので、あくまでこれは好みの問題。

どうやら休憩を入れるつもりはなさそうだな、と判断して、さっくり中座させていただいた。一応相方と Tanto Guts のリーダーには予め「耐えられなくなったら消える」旨言っておいたのだが、突然立ち上がられた隣席の香奈さんはびびったに違いない。

登り窯を出たところで、偶然にもあやさんにばったり。「すんません、ちと逃げてきました(笑)」「そっかぁ~、それぞれだなぁ。ごめんねー」「また東京で!」。一応ご挨拶もできたので、良かったことにしよう。

とりあえずタクシーを捕まえ、宿泊するホテルへ。ほどなく Tanto Guts の面々から連絡が入り、四条駅前の焼肉屋で合流。

彼らはこれから夜行で東京へ戻るとのことで、電車の時間までちょうど2時間強。これは食べ放題だろう、ということで、会話もそこそこに大量の肉とビールを摂取。先程のパフォーマンスについての議論なども少々。要約すると「潤哉さんが苦手なのは判った」ということに落ち着いたらしい(笑)。

ここの支払いで、先ほどの「副賞」が炸裂。我々もオコボレをいただいて、なんと支払いが\1,800オール。うーん、K子さん(仮名)素敵。さすがNo.1ダジャリストの風格(笑)。ダジャレ大会万歳。というわけで、打ち上がり気分も上々に、京の四条で別れる一同。これにて我々の京都夏の陣もお終いとなった。

★

おまけ。翌日の京都散策にて…

★

日頃ついつい「聞き手と自分たち」ということに注目しがちな我々だが、実際には音が鳴っている場所というのがそもそも「特別な場」なのだと、終わってみて思っている。

もちろんその「特別」を、嫌なものにしてしまうか良いものにできるかは、音を出す側の見識や技術によるし、特別だからこそホールやライヴハウスに閉じ込めてしまおう、というのも一つの見識なのだろう。

けれど、こうして「邪魔にならない程度の音量」の音楽を、民家のような場所で奏で、それをほんの少しの、優しい聴きてと共有しようと試みる… ということを実際にやってみると、京都というよりも、音楽の原点に近い場所を尋ねたような気持ちにすらならざるを得ない。

ともかく大きい音で、とにかく大勢の人に届けよう… ということとはまったく逆のベクトルになった、今回の道行。今後の僕らの活動に、とても大きい影響を与えそうな気がするのだ。

もちろん、気持ち良く聞いてもらえる力がなければ、下手をすればただの雑音だ、というのも音楽の厳しいところだ。メッセージや思いそのものではなく、音楽への、人の声でのハーモニーへの熱い思いだけを、どんなところでも作り出せるように。

そんなふうに、これからも頑張る力を、想像もできないくらいたくさん与えてくれたこの旅に深い感謝を。

そしてこの旅とその結果が、関わってくれた人たちにとっても、何かの力となったことを心から祈りたいと思う。

あー面白かった(笑)。

2005年8月10日 潤哉記

しかし、復唱、違った副賞(パソコンのIMEのほうがダジャレのセンスはあると言えよう。ギャグの基本は地口)はなかなか豪華だった。参加者(観衆含む)から支払われた参加費の掴み取り。根性で\8,000強をもぎ取った。すげえ。

★

そんなこんなで、大変寒くなった会場に、いきなりキレた奇声が響きわたる! 即興ユニット「ケロフク」のヴォイス・パフォーマンスの開始だ。

基本的にマイクを使わず、即興的なやりとりだけで延々とやり続ける能力は大変凄いと思いつつ、個人的には途中で「持たなく」なってしまった。自分の趣味としては、構成的な要素が見えればもっと楽しめたんだろうが、ある意味「続けるために技を繰り出し続けている」という風に見えてしまったのだ。終わりが読めないプロレス状態。もっとも、こういう先の読めなさに興奮を覚える人もかなりいると思われるので、あくまでこれは好みの問題。

どうやら休憩を入れるつもりはなさそうだな、と判断して、さっくり中座させていただいた。一応相方と Tanto Guts のリーダーには予め「耐えられなくなったら消える」旨言っておいたのだが、突然立ち上がられた隣席の香奈さんはびびったに違いない。

登り窯を出たところで、偶然にもあやさんにばったり。「すんません、ちと逃げてきました(笑)」「そっかぁ~、それぞれだなぁ。ごめんねー」「また東京で!」。一応ご挨拶もできたので、良かったことにしよう。

とりあえずタクシーを捕まえ、宿泊するホテルへ。ほどなく Tanto Guts の面々から連絡が入り、四条駅前の焼肉屋で合流。

彼らはこれから夜行で東京へ戻るとのことで、電車の時間までちょうど2時間強。これは食べ放題だろう、ということで、会話もそこそこに大量の肉とビールを摂取。先程のパフォーマンスについての議論なども少々。要約すると「潤哉さんが苦手なのは判った」ということに落ち着いたらしい(笑)。

ここの支払いで、先ほどの「副賞」が炸裂。我々もオコボレをいただいて、なんと支払いが\1,800オール。うーん、K子さん(仮名)素敵。さすがNo.1ダジャリストの風格(笑)。ダジャレ大会万歳。というわけで、打ち上がり気分も上々に、京の四条で別れる一同。これにて我々の京都夏の陣もお終いとなった。

★

おまけ。翌日の京都散策にて…

★

日頃ついつい「聞き手と自分たち」ということに注目しがちな我々だが、実際には音が鳴っている場所というのがそもそも「特別な場」なのだと、終わってみて思っている。

もちろんその「特別」を、嫌なものにしてしまうか良いものにできるかは、音を出す側の見識や技術によるし、特別だからこそホールやライヴハウスに閉じ込めてしまおう、というのも一つの見識なのだろう。

けれど、こうして「邪魔にならない程度の音量」の音楽を、民家のような場所で奏で、それをほんの少しの、優しい聴きてと共有しようと試みる… ということを実際にやってみると、京都というよりも、音楽の原点に近い場所を尋ねたような気持ちにすらならざるを得ない。

ともかく大きい音で、とにかく大勢の人に届けよう… ということとはまったく逆のベクトルになった、今回の道行。今後の僕らの活動に、とても大きい影響を与えそうな気がするのだ。

もちろん、気持ち良く聞いてもらえる力がなければ、下手をすればただの雑音だ、というのも音楽の厳しいところだ。メッセージや思いそのものではなく、音楽への、人の声でのハーモニーへの熱い思いだけを、どんなところでも作り出せるように。

そんなふうに、これからも頑張る力を、想像もできないくらいたくさん与えてくれたこの旅に深い感謝を。

そしてこの旅とその結果が、関わってくれた人たちにとっても、何かの力となったことを心から祈りたいと思う。

あー面白かった(笑)。

2005年8月10日 潤哉記

う~ん…まぁ、疲れる旅の和みキャラとしていいかも… というわけでさっくりレジへ。彼はその後「しゅるる君」と名前までついて、旅のあいだの人気者になりました。ちなみに、後で調べてみたら、7月28日からの発売だったとか。東京に戻って同じ店に立ち寄ってみたら、ぬいぐるみは売り切れでありました。…それにしても、空気ビニール人形、欲しいなぁ…

行きの車中。ヨコ一列の座席だったので、これといって会話などなく、めいめいに練習録音を聞いたり楽譜を見たりと、バラバラ行動。そう、今回の「道行ライヴ」では、試みとして、観客にレパートリー一覧を渡しての「リクエスト・ライヴ」をやってみることにしていたのだ。ということは、一応歌えるはずの曲、どれが来るかは判らない… 日頃に比べて、妙に緊張感が高まる車中なのだった。

★

京都着。着くなり誠さんが「俺、トイレ」。一同「マーキングしてるー(笑)」。…犬ですか? あのヒト。

外に出ると、いきなり第3の関門が目に飛び込んでくる。今日、京都は雷雨の可能性があるのだそうな…

今のところ、暑すぎもせず暗くもないちょうど良い陽気なのだが。ものすご~く嫌がるまほ。彼女、雷は大の苦手なんだそうな。ちょうど本番中とかに当たったらえらいことだが。もっとも、こればかりは文字通り、運を天に任せる他はないぞと。

まず宿へ行き荷物を置く。1時間ほど遅れて到着した Tanto Guts の面々と合流して、ディレクターのあやさんの待つ、町家レストラン「

う~ん…まぁ、疲れる旅の和みキャラとしていいかも… というわけでさっくりレジへ。彼はその後「しゅるる君」と名前までついて、旅のあいだの人気者になりました。ちなみに、後で調べてみたら、7月28日からの発売だったとか。東京に戻って同じ店に立ち寄ってみたら、ぬいぐるみは売り切れでありました。…それにしても、空気ビニール人形、欲しいなぁ…

行きの車中。ヨコ一列の座席だったので、これといって会話などなく、めいめいに練習録音を聞いたり楽譜を見たりと、バラバラ行動。そう、今回の「道行ライヴ」では、試みとして、観客にレパートリー一覧を渡しての「リクエスト・ライヴ」をやってみることにしていたのだ。ということは、一応歌えるはずの曲、どれが来るかは判らない… 日頃に比べて、妙に緊張感が高まる車中なのだった。

★

京都着。着くなり誠さんが「俺、トイレ」。一同「マーキングしてるー(笑)」。…犬ですか? あのヒト。

外に出ると、いきなり第3の関門が目に飛び込んでくる。今日、京都は雷雨の可能性があるのだそうな…

今のところ、暑すぎもせず暗くもないちょうど良い陽気なのだが。ものすご~く嫌がるまほ。彼女、雷は大の苦手なんだそうな。ちょうど本番中とかに当たったらえらいことだが。もっとも、こればかりは文字通り、運を天に任せる他はないぞと。

まず宿へ行き荷物を置く。1時間ほど遅れて到着した Tanto Guts の面々と合流して、ディレクターのあやさんの待つ、町家レストラン「

食事が終わり、退出しようとしたところで、さっそくハプニングが。店の側からリクエストで、今一曲歌って欲しい、というのだ。まるで心の準備がない状態で、さすがに内心慌てるが、一応予定どおり「リクエスト曲一覧」をお客様に渡す。どきどき。

…やばい。よりによって一番やばい曲が来た…

と思ってもいまさらどうにもならない。年に1~2回、夏にしか歌わず、練習もほとんどしない、アレだ。「夏の終わりのハーモニー」。まだ終わるどころか、始まったばっかりじゃん~。

でも、仕方ない。Tanto Gutsが歌っている間、楽譜を… ってわけにもいかないよなぁ…

食事が終わり、退出しようとしたところで、さっそくハプニングが。店の側からリクエストで、今一曲歌って欲しい、というのだ。まるで心の準備がない状態で、さすがに内心慌てるが、一応予定どおり「リクエスト曲一覧」をお客様に渡す。どきどき。

…やばい。よりによって一番やばい曲が来た…

と思ってもいまさらどうにもならない。年に1~2回、夏にしか歌わず、練習もほとんどしない、アレだ。「夏の終わりのハーモニー」。まだ終わるどころか、始まったばっかりじゃん~。

でも、仕方ない。Tanto Gutsが歌っている間、楽譜を… ってわけにもいかないよなぁ…

さすがにリード二人して(当然、ツインリードだ)ボロボロに歌詞間違えまくり。またこれが、最初に間違った歌詞で歌ってしまった後遺症で、いまだに何番がどの歌詞だかイイカゲンだ(楽譜はちゃんと作ってくれぇ~)。お客さんにこれから結婚する人がいて、いい思い出になりました、とか言われて、ますます落ち込む。台無し、というのはこういうのを言うのだ。

思わず次の場所への移動する道々、恥も外聞もなく「夏鱧」の楽譜を見っきり、ぶつぶつぶつぶつ暗譜暗譜暗譜暗譜。

★

「たま妓」から少し歩いたところに、予定としては最初のお店「コロナ堂」はあった。「聲」の文字をあしらった、京都Voice Cafe のノボリがでかでかと張ってある。いい感じだ。

さすがにリード二人して(当然、ツインリードだ)ボロボロに歌詞間違えまくり。またこれが、最初に間違った歌詞で歌ってしまった後遺症で、いまだに何番がどの歌詞だかイイカゲンだ(楽譜はちゃんと作ってくれぇ~)。お客さんにこれから結婚する人がいて、いい思い出になりました、とか言われて、ますます落ち込む。台無し、というのはこういうのを言うのだ。

思わず次の場所への移動する道々、恥も外聞もなく「夏鱧」の楽譜を見っきり、ぶつぶつぶつぶつ暗譜暗譜暗譜暗譜。

★

「たま妓」から少し歩いたところに、予定としては最初のお店「コロナ堂」はあった。「聲」の文字をあしらった、京都Voice Cafe のノボリがでかでかと張ってある。いい感じだ。

町家ギャラリー、というだけあって、建物まるごとが展示空間として使われていて、入口近辺ではシャツやガラス器が売られていたり、奥や2階には展示物がある。ここでPA担当の水野さんに初めてお会いする。いろいろ準備いただいていたが、店の広さや雰囲気からして、これはPAを使う感じではなさそうですね、という話に。結局、このPAを使ったのは、2ヶ所だけだった。申し訳ないです…

さっきの「たま妓」で Tanto Guts が先攻したので、今度はペンギンが先攻。以後、この方法がずっと採用されていく。入口近くで2曲。1曲をお客様に選んでいただき、1曲はそれに合わせてこちらで、という作戦を考えていたのだが、ここでは2曲をいただいてしまったので、ではそのままで、ということになる。

「星のかけらを探しに行こう again」「満月の夕」

ここでの聞き手が、一番若い人が多かった印象があった。雰囲気的にも、屋根はあるものの生声ストリート、という感じで、独特の高揚感がある。そういえば意外なことに、Tanto Guts はいわゆるストリートは初体験なのだとか。へ~驚いた。

来る前は何やらぶつぶつ言っていた某偏屈メンバーも、あっという間にこのムードに巻き込まれているらしい。「リクエスト・ライヴ」の試みも、とりあえずメンバーには好評のようだ。良い現場独特の雰囲気を残しつつ、次の場所へと移動。

★

店の外に出ると、いよいよ暑い。だというのにノコノコ歩いて、三条の駅前商店街へ。この徒歩移動が、今回の道行の中で一番長かったかな。途中の道での雰囲気もなかなか楽しめて、ちょっとした散策気分。

2ヶ所めの「ほっこり茶房」は、商店街の中にある茶屋。これもいい感じの店。

ここでは、商店街が広いこともあり、PAをちゃんと設置してみようということになった。しかし、これにかなり手間取ってしまい、時間押しまくり。考えてみれば、せっかく時間があったのだから、この間にどっちかのグループが歌でも歌ってれば良かったんだよな。

町家ギャラリー、というだけあって、建物まるごとが展示空間として使われていて、入口近辺ではシャツやガラス器が売られていたり、奥や2階には展示物がある。ここでPA担当の水野さんに初めてお会いする。いろいろ準備いただいていたが、店の広さや雰囲気からして、これはPAを使う感じではなさそうですね、という話に。結局、このPAを使ったのは、2ヶ所だけだった。申し訳ないです…

さっきの「たま妓」で Tanto Guts が先攻したので、今度はペンギンが先攻。以後、この方法がずっと採用されていく。入口近くで2曲。1曲をお客様に選んでいただき、1曲はそれに合わせてこちらで、という作戦を考えていたのだが、ここでは2曲をいただいてしまったので、ではそのままで、ということになる。

「星のかけらを探しに行こう again」「満月の夕」

ここでの聞き手が、一番若い人が多かった印象があった。雰囲気的にも、屋根はあるものの生声ストリート、という感じで、独特の高揚感がある。そういえば意外なことに、Tanto Guts はいわゆるストリートは初体験なのだとか。へ~驚いた。

来る前は何やらぶつぶつ言っていた某偏屈メンバーも、あっという間にこのムードに巻き込まれているらしい。「リクエスト・ライヴ」の試みも、とりあえずメンバーには好評のようだ。良い現場独特の雰囲気を残しつつ、次の場所へと移動。

★

店の外に出ると、いよいよ暑い。だというのにノコノコ歩いて、三条の駅前商店街へ。この徒歩移動が、今回の道行の中で一番長かったかな。途中の道での雰囲気もなかなか楽しめて、ちょっとした散策気分。

2ヶ所めの「ほっこり茶房」は、商店街の中にある茶屋。これもいい感じの店。

ここでは、商店街が広いこともあり、PAをちゃんと設置してみようということになった。しかし、これにかなり手間取ってしまい、時間押しまくり。考えてみれば、せっかく時間があったのだから、この間にどっちかのグループが歌でも歌ってれば良かったんだよな。

30分近い設置がようやく終わり、Tanto Guts が先攻で歌い始める。すぐに、ストリート特有の人だかりが始まる。いいムードだ。

ペンギンに変わるところで、主催者からのお達し。店内の人にも顔を見せて歌ってほしい、とのこと。それはそうだなと、マイクは持ったまま(店頭のスピーカーはそのまま)店の中に入って一曲。「小さな恋のうた」。でも、さすがにちょっと変な感じかも…(^_^;)。2曲めの「岬めぐり」では、思わず歌っている途中で店の外に出てしまったりした。それはそれで変だったが(^_^;)。

これも、後から冷静に考えれば、店の中向けには生声で別な曲を歌わせていただいたほうが、いろんな意味で良かったんだろうなと思う。しかし、その場では反省している暇もなく、どんどん次の場所へと移動なのだ。まだ先は、長いぞ。

30分近い設置がようやく終わり、Tanto Guts が先攻で歌い始める。すぐに、ストリート特有の人だかりが始まる。いいムードだ。

ペンギンに変わるところで、主催者からのお達し。店内の人にも顔を見せて歌ってほしい、とのこと。それはそうだなと、マイクは持ったまま(店頭のスピーカーはそのまま)店の中に入って一曲。「小さな恋のうた」。でも、さすがにちょっと変な感じかも…(^_^;)。2曲めの「岬めぐり」では、思わず歌っている途中で店の外に出てしまったりした。それはそれで変だったが(^_^;)。

これも、後から冷静に考えれば、店の中向けには生声で別な曲を歌わせていただいたほうが、いろんな意味で良かったんだろうなと思う。しかし、その場では反省している暇もなく、どんどん次の場所へと移動なのだ。まだ先は、長いぞ。

またも店員さんにお願いしたリクエストは「星のかけらを探しに行こう」2度目。今回も生声での歌。店のムードが洋風だったので、それではと、組み合わせには「Let it be」を採択。良く響くいい会場だったけれど、椅子があってくつろげるスペースには、ちょっとウタなどお邪魔だったかしらん。

徒歩30歩?ほど移動し、河原に面したコテージ? 風のスペースへ。「ボンボン・カフェ」は河原に面した店なので、今度は店の外に向かって、河原の皆さんにお聞きいただこうということらしい。うーん、ストリートらしい強引&迷惑な企画になってきたぞ(笑)。

さすがにこちらはPA無しというわけにはいかないので、河原に向けてスピーカーをセット、2台のキーボード・アンプはほとんどフル・パワーでの稼働。Tanto Guts の声量だと、ちょっと音が割れるかな? まぁ、気にしない、気にしない。

またも店員さんにお願いしたリクエストは「星のかけらを探しに行こう」2度目。今回も生声での歌。店のムードが洋風だったので、それではと、組み合わせには「Let it be」を採択。良く響くいい会場だったけれど、椅子があってくつろげるスペースには、ちょっとウタなどお邪魔だったかしらん。

徒歩30歩?ほど移動し、河原に面したコテージ? 風のスペースへ。「ボンボン・カフェ」は河原に面した店なので、今度は店の外に向かって、河原の皆さんにお聞きいただこうということらしい。うーん、ストリートらしい強引&迷惑な企画になってきたぞ(笑)。

さすがにこちらはPA無しというわけにはいかないので、河原に向けてスピーカーをセット、2台のキーボード・アンプはほとんどフル・パワーでの稼働。Tanto Guts の声量だと、ちょっと音が割れるかな? まぁ、気にしない、気にしない。